2025. 7. 6. 00:49ㆍ서비스디자인/정책디자인

오늘날 민주주의는 제도적 낙후, 시민의 주체성 상실, 낮은 성과 등 구조적 위기에 처해 있으며, 더 이상 19세기적 체계로는 대응할 수 없다. 민주주의는 단일한 시스템이 아니라 다양한 제도와 절차로 구성된 조립체이며, 각 요소를 해체하고 재설계하는 실험이 필요하다.

이때 디자인은 회의 구조, 참여 방식, 정보 흐름 등을 창의적으로 구성하여 시민의 집단지성과 제도 사이를 연결하는 핵심 수단이 된다. 인공지능 등 신기술은 민주주의를 강화할 잠재력을 가지지만, 무분별한 도입이 아닌 사회적 통제와 설계를 전제로 해야 한다. 결국 민주주의의 미래는 기술이 아니라 상상력과 디자인을 통해 조정되고, 실험되고, 재구성되어야 한다.

더 나은 공공부문 조직 설계하기

제프 멀건

Shaping Better Public Institutions

Geoff Mulgan

2025.6.10. 13:00~14:00

영상 출처 : https://www.youtube.com/live/t4QtCatmpz4

번역 : 챗GPT (요약, 생략된 부분이 있을 수 있습니다. 원본을 확인해주세요.)

더 나은 공공부문 조직 설계하기

제프 멀건 경 UCL 점심 강연

* 강연자 제프 멀건 경(Sir Geoff Mulgan)은 UCL의 STEaPP(Science, Technology, Engineering and Public Policy) 소속 교수이다. 그는 영국 총리실 정책실장과 정부 전략기획국 국장을 포함하여 런던시 정부, 유럽연합 집행위원회 등 다양한 정부 조직에서 활동해 왔다. 또한, 그는 여러 NGO 설립을 지원하며 시민사회에서도 활발히 활동했으며, 영국의 과학·기술·예술 국가기금기관인 네스타(Nesta)와 영 파운데이션(Young Foundation)에서 CEO를 역임했다.

그는 사회혁신, 집단지성, 창의경제 등 여러 새로운 분야를 개척해왔다. 주요 저서로는 『Big Mind: 집단지성이 어떻게 세상을 바꾸는가』(프린스턴대학교출판부), 『또 다른 세계는 가능하다: 사회적·정치적 상상력을 어떻게 되살릴 것인가』(Hurst 출판사/옥스퍼드대학교출판부, 2022), 『과학이 권력과 만날 때』(Polity 출판사, 2023) 등이 있다.

사회자 : Dr. Kate Roll UCL 교수

UCL 공공목적혁신연구소(IIPP) 부교수(Associate Professor in Innovation, Development & Purpose)

IIPP 교육책임자(Head of Teaching) 및 바틀렛 공공정책 책임 교수(Bartlett Faculty Lead for Public Policy) 겸직

브라운 대학교(Brown University)에서 국제관계학 학사(BA, 우등 및 Phi Beta Kappa)

옥스퍼드 대학교에서 국제개발학 석사(MPhil, 우등) 및 정치학 박사(DPhil) 취득

* UCL(University College London 유니버시티 칼리지 런던) 점심 강연 시리즈:

1942년부터 이어져 온 UCL의 대표 공개강연 프로그램. 2020년부터 온라인으로 전환되어 누구나 무료로 시청 가능하다. 이 강연은 21세기형 공공부문 조직 설계의 방향성을 고민하는 모든 이에게 새로운 시야를 제공한다. 이 영상은 2025년 6월 10일 오후 1시 온라인으로 개최된 제프멀건경의 UCL 강연 영상이다.

“우리는 학교, 법원, 병원, 규제기관, 의회를 설계합니다. 그것들은 단지 우리가 무엇을 하는지를 넘어서, 우리의 사고방식 자체를 형성하게 됩니다. 이것은 조직과 제도에도 그대로 적용됩니다. 우리가 원하는 미래를 설계하려면, 먼저 공공부문 조직부터 다시 설계해야 합니다.”

Prof. Sir Geoff Mulgan

[1부 번역: 강연 서문 및 배경 설명]

사회자 : UCL 혁신·공공목적연구소 케이트 롤 박사

안녕하세요, UCL 점심강연에 오신 것을 환영합니다. 오늘 이 자리에 함께해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 오늘은 전 세계, 국가, 도시 차원에서 향후 10년의 도전에 공공부문 조직이 ‘전기톱 없이도’ 어떻게 대응할 수 있을지 탐색해보는 시간을 갖습니다.

* “전기톱 없이도”(without using a chainsaw)라는 표현은 2025년 2월 보수주의자행동회의(CPAC) 무대에서 일론 머스크가 아르헨티나 대통령 하비에르 밀레이로부터 받은 전기톱을 들고 “관료주의를 위한 전기톱(this is the chainsaw for bureaucracy)”이라 선언한 퍼포먼스를 풍자적으로 인용한 것이다. 이는 정부 조직을 파괴적으로 축소하려는 정치적 상징으로 사용되었으며, 제프 멀건은 이를 강연 중 “도끼를 든 사람들”로 표현하며 비판적 언급을 했다.

저는 UCL 공공목적혁신연구소의 부교수 케이트 박사입니다. 오늘 연사로 모신 제프 멀건 경을 소개하게 되어 영광입니다.

여러분이 이미 알고 계시듯, 제프는 UCL 공학부(steaPP) 교수이며, 전 세계 정부 및 다자기구에 깊은 전문성을 제공해왔습니다. 특히 그는 영국 총리실 정책실장, 전략단 국장 등을 역임했으며, 과학·기술·예술국립기금(NESTA)의 CEO로 시민사회 혁신에도 기여했습니다.

그의 주요 저서는 다음과 같습니다:

- 『Big Mind: 집단지성이 세상을 바꾸는 방법』(프린스턴 대학출판부),

- 『Another World is Possible: 상상력으로 사회를 다시 불붙이다』(옥스퍼드),

- 『과학이 권력을 만났을 때 When Science Meets Power』(폴리티 프레스) 등입니다.

강연 말미에는 슬라이도를 통한 질의응답 시간도 마련되어 있습니다. 슬라이도 주소는 이벤트브라이트 링크에서 확인하거나 Slido에 접속 후 키워드 “change”를 입력하면 됩니다.

그럼 이제, 제프 멀건 경을 모시겠습니다. 감사합니다.

제프 멀건 강연

감사합니다, 케이트. 점심시간을 내어 이 자리에 함께 해주신 여러분께 감사드립니다.

저는 지금은 교수이지만, 그전까지는 대부분을 공직자로 살아왔습니다.

지방정부, 국가정부, 유럽연합에서 근무했으며, 관료제 속에서 일해온 사람입니다.

그래서 저는 제도라는 것을 ‘살아온 삶의 일부’로 여기고 있지만, 동시에 언제나 제도와 관료주의에 대해 어느 정도 불편함도 느껴왔습니다. 그 모순에서 오늘 강연이 시작됩니다.

🌀 "Institutionalized"란 무엇인가

사실 ‘institutionalized’(제도화된)라는 영어 단어는 영어 사용자에게 기묘한 이중 의미를 갖습니다.

이 단어는 종종 “사회에 위협이 되는 사람으로 간주되어 격리되거나 수용된 상태”를 뜻하니까요.

이것이야말로 우리가 제도에 대해 가지는 모순적 감정 ― 필요하면서도 불편한 ― 을 상징적으로 보여줍니다.

오늘 이 강연은 진행 중인 연구(work in progress)에 기반한 것입니다. 우리가 어떻게 공공부문 조직을 재구상(reimagine)하여 더 나은 서비스를 제공할 수 있을지를 중심으로 이야기하려 합니다.

저는 여러분께 세 가지 주장을 드리고 싶습니다.

✅ 첫째, 우리는 지금 전 세계적으로 공공부문 조직과 관련해 상당히 심각한 문제를 안고 있습니다. 지역 수준이든, 국가 수준이든, 국제 수준이든 마찬가지입니다.

✅ 둘째, 이 문제에 대해 생각보다 괜찮은 해법이 존재하며, 공공부문 조직이 어떤 모습일 수 있는지에 대한 완전히 새로운 사고방식도 가능하다는 것입니다.

✅ 셋째, 만약 여러분이 기후의 미래, 평화, 민주주의, 번영 등 어떤 문제든 관심이 있다면, 그 문제를 해결하기 위한 공공부문 조직의 역할을 반드시 고려해야 한다는 점입니다.

여러분 중 일부는 제 생각에 동의하지 않을 수도 있기를 바랍니다.

이 강연이 좀 더 활발한 논의로 이어졌으면 좋겠습니다.

이것은 제게도 여전히 ‘진행 중인 작업’이며, 정답만 있는 것은 아닙니다.

저 역시 질문과 의문을 많이 안고 있습니다.

🧱 공공부문 조직은 어떻게 삶을 형성하는가?

사실 배경은 명확합니다. 우리 모두는 수많은 공공부문 조직에 둘러싸여 살아가고 있습니다.

여러분의 자녀가 다니는 초등학교, 병원, NHS(국민보건서비스), 이제는 국유화가 예정된 철도 시스템까지.

건축에 대한 오래된 격언이 하나 있습니다.

“우리는 건축물을 만들고, 그것이 다시 우리를 만든다.”

주) “We shape our buildings; thereafter they shape us.” 윈스턴 처칠 경 (Sir Winston Churchill)이 1943년 10월 28일, 제2차 세계대전 중 폭격으로 파괴된 영국 하원 의사당을 재건하기 위한 연설 중 한 말

저는 이 말을 제도(institution)에도 적용할 수 있다고 생각합니다.

우리는 중요한 역사적 순간마다 제도를 만들어내지만, 그 제도는 이후 우리의 행동, 사고, 삶의 방식을 형성하게 됩니다.

[2부: 기관/제도 설계가 번영을 결정짓는다]

제도는 우리가 하는 모든 일에 영향을 미칩니다. 우리가 만들기도 하지만, 다시 우리를 만들죠.

그런데 여기, 혹시 여러분 중 누군가 이 인물을 아는 분이 계실까요?

대중적으로 유명하진 않지만, 그는 굉장히 중요한 사람입니다.

그의 이름은 대런 아세모글루(Daron Acemoglu)이며, 작년에 노벨 경제학상을 수상했습니다.

그의 핵심 주장은 이렇습니다:

“제도는 단지 삶의 일부가 아니라, 어떤 사회가 번성하고, 성장하고, 번영할 수 있는지를 결정짓는 요인이다.”

그는 이를 『Institutions as a Fundamental Cause of Long-run Growth』라는 논문을 통해 설명했습니다. 그의 연구는 주로 과거를 분석합니다. 그는 40년, 50년, 60년 전에 설계된 공공조직들이 어떻게 현재의 사회적 성공 여부를 결정했는지를 분석했습니다.

그렇다면 저는 이런 생각을 하게 됐습니다.

“그가 과거에 대해 옳았다면, 오늘날 우리가 새로 설계하는 조직이 2050년의 번영과 행복을 좌우하게 되지 않을까?”

이 질문이 바로 제가 오늘 드리는 강연과 연구의 출발점이기도 합니다.

아세모글루는 오늘날의 제도 설계를 다루지는 않았습니다. 하지만 그가 제시한 역사적 분석은 매우 중요하며, 이는 노벨경제학상 수상으로도 그 가치를 인정받았습니다.

역사 속 공공부문 조직의 사례들

아세모글루의 주장 뒤에는 전 세계적으로 실제 영향을 미쳐온 수많은 공공조직들의 역사가 자리하고 있습니다.

예를 들어:

- 프랑스의 Ecole Maternelle는 19세기부터 유아 교육을 통해 출산율을 끌어올리는 데 성공했습니다. 오늘날도 저출산 문제를 겪는 많은 나라에게 매우 시사적인 사례죠.

- 싱가포르의 중앙공적자금(Central Provident Fund)은 주거, 연금, 복지, 국민경제 자본형성을 동시에 관리하고 있는 성공적인 기관입니다.

- 미국의 DARPA(방위고등연구계획국)는 1950년대 기술 혁신을 목표로 설립되었으며, 그 결과 인터넷을 탄생시킨 조직입니다. 오늘날 영국과 독일 등 여러 나라가 이 모델을 모방하려 하고 있습니다.

- 그리고 우리 일상에 큰 영향을 미치는 조직으로 영국의 국민보건서비스(NHS), BBC 같은 곳도 있습니다. 특히 BBC는 가짜뉴스와 정보조작이 만연한 시대에 더더욱 중요한 존재가 되고 있죠.

이처럼 공공부문 조직은 우리의 삶을 긍정적으로 형성해온 중요한 인프라였습니다.

그 하나하나의 역사는 복잡하지만, 우리가 잘 알고 있기도 합니다.

하지만 여러분 스스로에게 혹은 시민들에게 물어보십시오.

“‘공공조직’ 하면 어떤 이미지가 떠오르나요?”

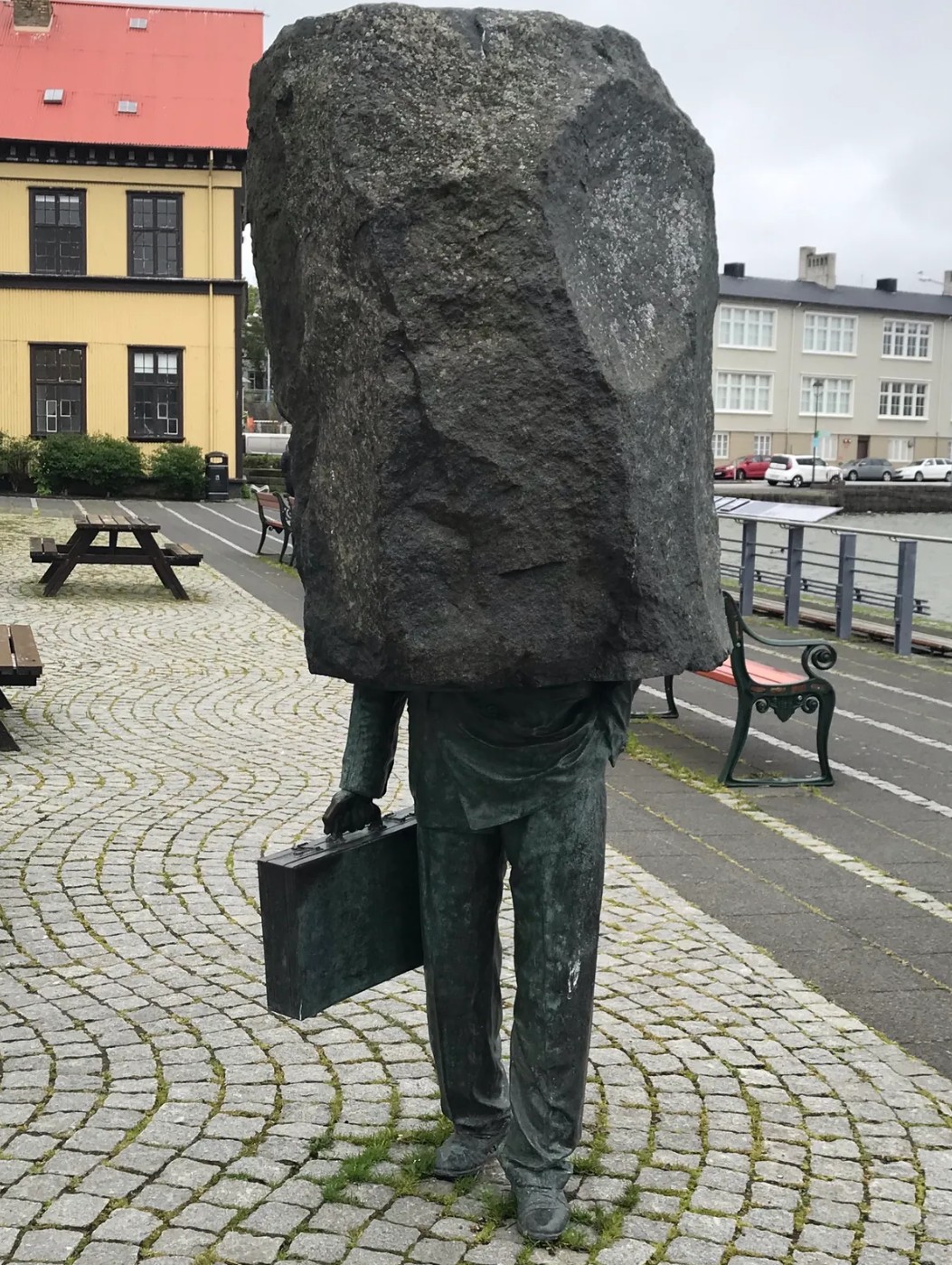

아마 이 사진과 비슷할 겁니다.

[레이캬비크의 무명 관료상] (Reykjavik's Unknown Bureaucrat)

바로 이 조각상처럼요. 이 조각상은 제가 아주 좋아하는 작품입니다. 아이슬란드 레이캬비크에 있는 ‘무명의 관료’(The Unknown Bureaucrat)입니다. 사람들이 공공조직을 어떻게 인식하는지 너무나 잘 보여주는 이미지죠. 눈을 가린 채, 바위처럼 단단하고, 움직이지 않고, 무감각하고, 반응하지 않으며, 비인간적이고, 심지어 사랑스럽지도, 유용하지도 않은 존재로 여겨지는 것입니다.

[3부: 공공조직에 대한 불신과 해체주의적 반응]

공공조직에 대한 세계 시민의 인식은?

글로벌 차원에서 보았을 때, 공공부문 조직(public institutions)은 평균적으로 그다지 좋은 상태가 아닙니다.

여기 최근 조사를 보시죠.

이는 에델만(Edelman)이 수행한 글로벌 신뢰도 조사로, 기업, NGO, 정부기관의 신뢰도와 역량을 비교한 것입니다.

좌측 하단 구석을 보면, 정부는 NGO나 기업보다 훨씬 비효율적이고, 윤리성도 낮은 것으로 평가되고 있음을 알 수 있습니다.

즉, 우리를 위해 복잡한 문제를 해결해야 할 주체인 공공부문 조직들이 신뢰받지도 못하고, 효율성도 떨어진다고 여겨지고 있는 것입니다. 이런 상황에서 등장한 것이 바로 ‘도끼를 든 자들’입니다.

도끼를 든 사람들: 체제를 파괴하겠다는 정치인들

얼마 전 세상을 떠났다고도 하는(?) 인터넷 밈 ‘도지(Doge)’처럼,

일론 머스크(Elon Musk)가 트위터를 인수한 후 보여준 ‘전기톱 경영’,

아르헨티나의 하비에르 밀레이(Milei) 같은 인물들의 파괴적 접근은 이러한 공공조직에 대한 불신과 좌절을 등에 업고 대중의 지지를 끌어냅니다.

머스크가 트위터에서 보여준 방식은 단순한 충동이 아니었습니다. 그는 미국 공화당 내 극우 성향의 전략 문서인 ‘프로젝트 25(Project 2025)’를 따라 행동한 것입니다.

저는 이 문서를 실제로 읽은 전 세계 몇 안 되는 사람 중 하나일 겁니다.

이 문서의 목적은 이렇습니다:

“행정 국가(administrative state)를 해체하고, 미국인에게 자치권(self-governance)을 돌려주겠다.”

즉, 정부 기능 자체를 축소하고, 18세기식 ‘작은 정부’ 모델로 회귀하겠다는 선언입니다.

그 접근이 성공적이었냐고요?

실제로는 ‘도지 정부’는 스스로 무너졌고, 미국의 주요 예산사업 대부분에는 손도 대지 못한 채 끝났습니다. 하지만 적어도 이와 같은 급진적 해체론은 미래의 한 가지 시나리오로 남아 있습니다.

영국의 다음 정부가 지금 정부보다 이러한 접근에 더 가까워질 가능성도 없지 않겠죠.

그럼 우리는 어떤 질문을 던져야 할까?

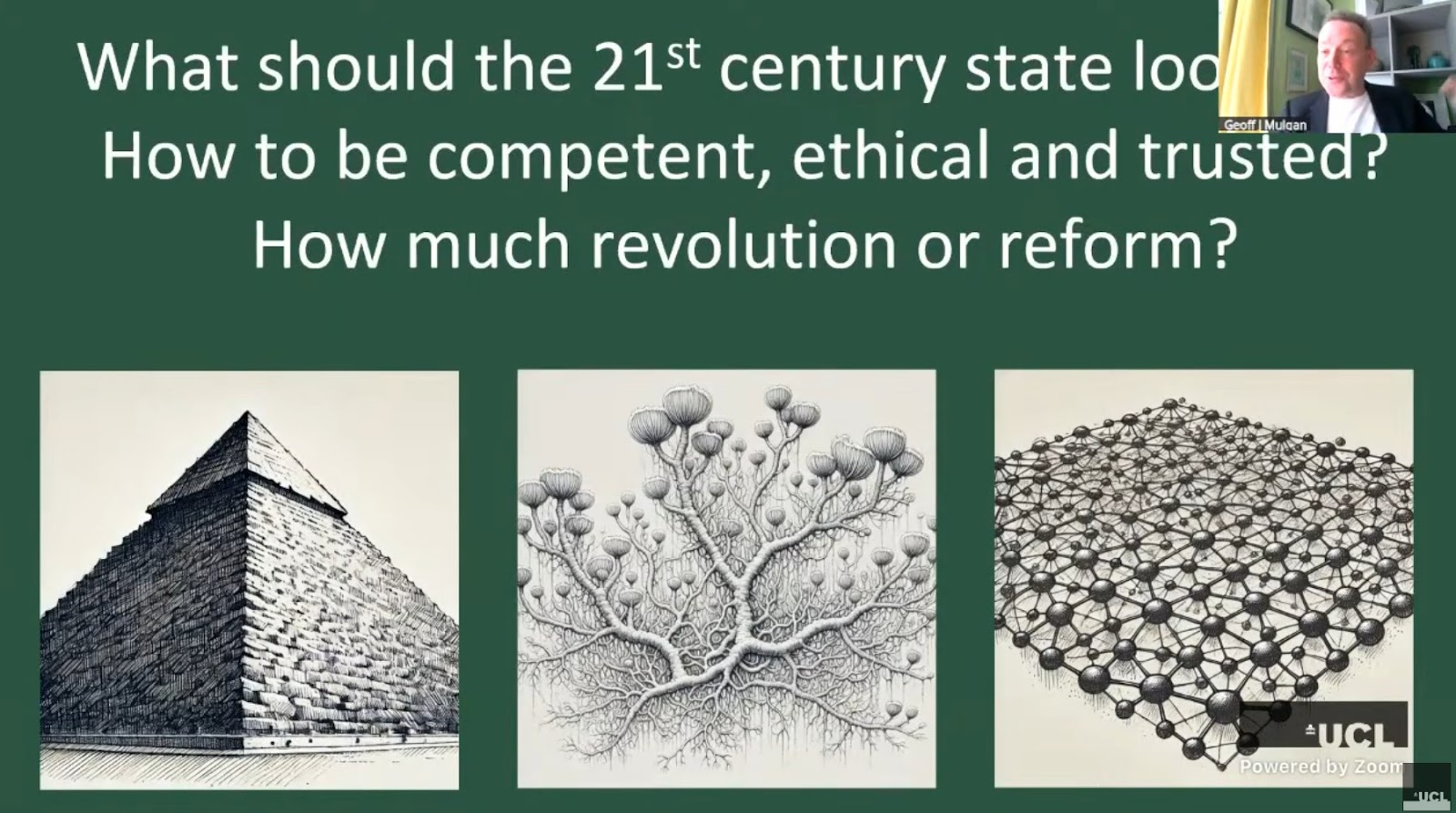

이 모든 상황에서 우리에게 주어지는 근본적인 질문은 이렇습니다:

“21세기형 공공부문 조직은 어떤 모습이어야 하는가?”

- 어떻게 하면 유능하고,

- 윤리적이며,

- 신뢰받는 기관이 될 수 있을까?

그리고 더 나아가…

- 우리는 혁명(revolution)을 원하는가? 기존 제도를 완전히 폐기하고 처음부터 다시 시작할 것인가?

- 아니면 진화(evolution) 혹은 개혁(reform)을 원하는가?

여러분께서 직접 한 국가의 총리나 대통령이 되었다고 상상해보십시오.

그렇다면 어떤 선택을 하시겠습니까?

제도 설계를 위한 새로운 은유: 피라미드에서 네트워크로

전통적으로 우리는 조직을 피라미드 구조로 생각해왔습니다.

왼쪽 그림처럼, 위에는 장관이나 CEO가 있고, 그 아래로는 기능별 박스와 하위조직이 순차적으로 연결된 구조.

대부분의 정부조직이 이렇게 운영되고 있습니다.

하지만 저는 오늘 여러분께 전혀 다른 방식의 설계도 가능하다는 점을 말씀드리고 싶습니다.

예를 들어, 균사체(mycelium)처럼 유기적이고 수평적인 구조,

산호초(coral)처럼 복잡하지만 상호의존적인 생태계,

스택(stack)이나 플랫폼(platform)과 같은 IT 기반 구조 등

이러한 은유들은 새로운 공공조직 설계의 단서가 될 수 있습니다.

[4부: 피라미드 정부의 한계와 대안 조직의 등장]

레비아탄(Leviathan), 400년 된 조직도

지금 이 화면에 보이는 그림은 혹시 익숙하신가요?

이것은 홉스(Thomas Hobbes)의 『리바이어던(Leviathan)』의 초판 삽화입니다. 약 400년 전 책입니다.

* 주:『리바이어던(Leviathan)』은 17세기 영국의 정치철학자 토머스 홉스(Thomas Hobbes, 1588–1679)가 1651년에 발표한 대표 저작으로, 근대 사회계약론의 출발점으로 평가받는다. 홉스는 자연 상태에서 인간은 ‘만인의 만인에 대한 투쟁’을 벌이는 이기적 존재라고 보았고, 이러한 혼란을 극복하기 위해 개인들이 계약을 통해 절대적 권위를 지닌 주권자를 세운다고 주장했다. 책 제목이자 중심 비유인 ‘리바이어던’은 성경 속 바다 괴물에서 차용한 이미지로, 공동체 구성원들의 권리를 위임받은 강력한 국가 권력을 상징한다. 초판 삽화에서는 이러한 리바이어던이 수많은 개인의 형상으로 구성된 군주의 모습으로 묘사되어, ‘국가는 인간의 몸으로 구성된 인공적 존재’라는 홉스의 사상을 시각적으로 표현하고 있다.

홉스가 묘사한 국가는 이렇습니다:

- 국가(state)는 사회 꼭대기에 앉아 있으며,

- 시민 전체로 이루어진 거대한 육체를 지닌 존재이고,

- 엄격한 피라미드 구조로 구성되어 있습니다.

이 그림은 현대의 정부조직도와 별로 다르지 않습니다.

- 위에는 장관 혹은 총리가 있고,

- 그 아래로는 부처, 국, 과 등 계층이 분화되어 있죠.

그리고 우리는 이 방식이 조직의 ‘기본 구조’처럼 여겨지는 문화에서 자라왔습니다.

하지만 저는 오늘 여러분께 말씀드리고 싶습니다:

“이것만이 유일한 방식은 아닙니다.”

세계의 정부 건물들 ― 그리고 그 공통점

전 세계의 수도를 떠올려보십시오.

거기에는 반드시 정부의 중심 건물이 있습니다. 몇 곳 알아보시겠나요?

베이징, 모스크바, 워싱턴, 베를린, 런던 등…

이러한 정부 청사들은 놀라울 정도로 비슷합니다.

상층에는 최고위직들이 위치하고, 수직 계층화된 복도, 외부인의 접근은 극도로 제한됩니다.

이러한 구조는 대중이 접근하기 어렵고, 폐쇄적이며, 위계적인 제도의 상징입니다.

그렇다면 이런 방식이 계속 유효할까요?

저는 그렇지 않다고 생각합니다.

지금의 정부조직 형태는 점점 시대착오적인 것(anachronism)이 되어가고 있습니다.

대안은 이미 존재한다 ― 민간과 시민사회에서

지난 20년 동안, 민간 부문에서는 완전히 새로운 조직 모델들이 등장했습니다.

예를 들어, 우리는 매일 다음과 같은 플랫폼들을 이용합니다.

숙박: Airbnb, 모빌리티: Didi, 검색: Google, 생성형 AI: OpenAI, Anthropic, 반도체 IP: ARM (영국 기반, 제조 없이 라이선스로만 운영)

이들은 모두 기존 대기업 모델과는 전혀 다른 조직 구조를 갖고 있습니다.

전 세계의 경영대학들은 지금도 끊임없이 연구합니다. “조직을 어떻게 디자인할 것인가?”

그 결과 다양한 실험과 이론이 민간 영역에서 시도되고 있습니다.

그런데 “왜 공공부문은 여전히 1950년대 방식에 머물러 있는가?” 라는 의문이 생깁니다.

시민사회에서도 혁신은 넘쳐난다

기업뿐 아니라, 시민사회도 놀라운 조직 실험을 해왔습니다.

- Wikipedia: 백과사전 시장의 완전한 전환

- DAO(탈중앙화 자율조직): 블록체인 기반 조직, 수만 개 존재

- 시민과학(Citizen Science): 예. Zoe 프로젝트로 마이크로바이옴 측정 및 공유

- 법적 형태의 혁신:

이러한 다양한 실험이 이미 전 세계에서 활발히 이뤄지고 있습니다.

그렇다면 질문이 생깁니다.

}“이렇게 상상력 넘치는 조직 실험이 민간과 시민사회에서는 이뤄지고 있는데,

왜 정부 조직은 여전히 똑같은 방식만 반복하고 있을까?”

💡 그래서 만든 것이 The Institutional Architecture Lab

이러한 문제의식에서, 저는 몇몇 동료들과 함께 다음을 시작했습니다:

The Institutional Architecture Lab (TIAL) : 공공부문 조직 설계의 미래를 모색하는 국제 협력 연구 네트워크

우리는 다음을 목표로 하고 있습니다:

- 지금 무엇이 문제인가를 밝히고,

- 전 세계에서 이뤄지고 있는 조직 설계 실험들을 수집하고,

- 이를 바탕으로 공공부문 조직 설계에 새로운 상상력과 툴을 제공하는 것

현재는 브라질, 인도, 미국, 핀란드, 영국, 남아프리카공화국 등지의 팀과 함께

작지만 분산된 네트워크 형태로 협력하고 있습니다.

[5부: 전 세계 공공조직 혁신 사례들]

우리는 사례를 수집했다 ― 왜냐하면 아무도 정리하지 않았기 때문에

TIAL에서 활동을 시작하며, 우리는 이렇게 생각했습니다:

“공공부문 조직 설계에 대한 좋은 사례 모음은 없을까?”

그런데 놀랍게도, 그 누구도 그것을 정리한 적이 없었습니다.

정부에서 일하는 사람들조차 Airbnb가 뭔지는 알고, Wikipedia도 알고, Google도 잘 아는데, 정작 공공부문에서 무슨 조직 설계가 이루어졌는지는 잘 모릅니다.

그래서 우리는 스스로 정리하기로 했습니다.

- 케어 정책 설계,

- 데이터 거버넌스,

- 시간 조직화,

- 미래 세대 대표성,

- AI 거버넌스 등

다양한 주제에 걸쳐 사례를 수집했고, 지금부터 몇 가지 주요 사례를 소개해보려 합니다.

🇨🇳 사례 1: 중국의 ‘정부유도펀드(Government Guidance Funds)’

첫 번째로 가장 인상적인 사례는 중국의 기술 투자 전략입니다.

지난 20년간, 중국은 정부유도펀드(GGF)라는 방식을 통해 대규모 기술 투자를 진행해 왔습니다.

약 1,500개의 펀드가 운영되고 있으며, 대표적으로 중국인터넷투자기금(China Internet Investment Fund)이 있습니다.

이들은 단순한 민간 벤처캐피털이 아니라, 정부-시장 협력 기반의 전략적 자본 배치 기관입니다.

그 규모는 1조 달러 이상으로 추정되며,

중국이 지난 10~20년간 AI, 반도체, 딥테크에서 급성장할 수 있었던 주요 원인 중 하나입니다.

미국이나 유럽과는 완전히 다른 모델이며, 적어도 배울 점은 있는 모델입니다.

🇨🇴 사례 2: 콜롬비아의 ‘케어 블록(Care Blocks)’

두 번째로는 콜롬비아 보고타시에서 실행 중인 케어 블록(Care Blocks)입니다.

도시 지도 위에 '케어 지원 블록'을 설치하여, 돌봄 제공자(특히 여성)를 지원하고 있습니다.

교육, 건강, 육아, 심리상담 등을 동일 구역에서 통합 제공함으로써, 돌봄을 ‘여성의 사적 부담’이 아닌 공공의 책임으로 전환하려는 혁신입니다.

🇲🇽 사례 3: 멕시코시티의 ‘우토피아 프로그램(Utopias)’

멕시코시티에서는 Utopías라는 놀라운 프로그램을 실행하고 있습니다.

주로 도시의 빈곤지역에서, 매우 높은 품질의 공공서비스를 통합 제공하는 모델입니다.

단순한 복지 인프라가 아니라, 문화적·사회적 상상력을 담은 공공 플랫폼이라고 할 수 있습니다.

“영국에도 이런 ‘우토피아 같은 것’을 좀 더 볼 수 있었으면…” 하고 진심으로 생각하게 됩니다.

🇸🇪 사례 4: 스웨덴의 ‘심리전 대응국(Psychological Defense Agency)’

오늘날 우리가 직면하는 사이버 위협과 심리전(정보전)에 대해, 스웨덴은 적극적으로 대응하는 조직을 만들었습니다.

바로 국가심리방어청(Myndigheten för psykologiskt försvar)입니다.

사이버 공격뿐 아니라, 심리적 교란, 허위정보, 정보전쟁에 대응하기 위한 조직입니다.

대부분 국가에 아직 이런 조직은 없지만, 앞으로 꼭 필요한 공공기능이 될 가능성이 높습니다.

🇨🇳 사례 5: 중국의 ‘사이버공간관리국(CAC)’

중국은 12~13년 전, 사이버공간관리국(Cyberspace Administration of China)을 설립했습니다.

처음에는 단순히 인터넷을 관리하는 기관이었지만, 현재는 AI를 포함한 디지털기술 전반에 대한 법제도적 규제권한을 갖고 있습니다.

세계에서 가장 정교한 AI 규제 체계를 갖춘 기관 중 하나입니다.

🇪🇸 사례 6: 스페인의 ‘AI 규제기관’

유럽에서는 스페인이 처음으로 AI 규제기관(Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, AESIA)을 설립했습니다. 유럽 AI법이 통과되면서, 유사한 기관이 대부분 국가에 필요하게 될 것입니다.

영국은 아직 이런 기관을 만들지 않았지만, 언젠가는 반드시 필요해질 것이라고 저는 생각합니다.

[6부: 도구를 만드는 정부, 도시의 두뇌, 미래 세대 대표 조직]

🛠️ 정책이 아니라 ‘도구’를 만드는 공공조직

오늘날 정부 내부에는 정책이나 법률을 만드는 것만이 아니라,

실제 작동하는 디지털 도구를 설계·배포하는 팀들도 존재합니다.

대표적인 사례가 다음과 같습니다:

🇧🇩 방글라데시 – a2i 프로그램

a2i (Access to Information)는 방글라데시 정부의 디지털 혁신팀입니다.

저의 TIAL 동료가 이 조직의 운영을 맡았던 적이 있습니다.

방글라데시 전역에 걸쳐 디지털 서비스를 직접 개발하여, 2억 인구의 삶에 실질적 변화를 주고 있습니다. 이는 세계 최고 수준의 공공 디지털 디자인 조직 중 하나입니다.

🇬🇧 영국 – 다우닝가의 AI 인큐베이터

영국 총리실(Downing Street)에도 소규모이지만 뛰어난 AI 기반 디지털 제품 개발팀이 존재합니다.

이 팀은 정책 권고가 아니라, 실제로 작동하는 솔루션을 개발합니다.

🧠 도시는 ‘집단지성’을 조율할 수 있는가?

다음은 도시 단위의 문제 해결 역량입니다.

“한 도시가 자신이 가진 두뇌(brainpower)를 조직적으로 활용하려면 어떤 기관이 필요할까?”

🇳🇱 암스테르담 – Open Research Amsterdam

암스테르담은 ‘도시문제 해결을 위한 집단지성 조정 허브’를 운영합니다.

시민, 공무원, 연구자, NGO 등이 함께 일할 수 있는 구조를 갖췄습니다.

🇨🇳 중국 – 다수의 유사 사례 보유

중국의 대도시들도 유사한 기능을 갖춘 기관을 몇 가지 운영 중입니다.

👉 이상하게도, 런던은 아직 이런 기능을 갖춘 조직이 없습니다. 도시의 문제해결 역량을 집약할 수 있는 도시 지성 허브가 부재한 상태입니다.

👶 미래 세대를 대표하는 제도를 만들 수 있을까?

우리는 모두 알고 있습니다. 오늘의 결정은 미래 세대에게 막대한 영향을 줍니다.

그렇다면 이들을 제도적으로 ‘대표’할 방법은 없을까요?

🏴 웨일스 – 미래세대위원회

웨일스는 10년 전, 「미래세대 복지법(Well-being of Future Generations Act)」을 제정했습니다.

이 법을 통해 미래세대전담위원(Future Generations Commissioner)을 임명했고,

지금은 2대째 위원이 활동 중입니다.

👉 이 모델은 미래를 제도화하는 최초의 시도 중 하나입니다.

🇪🇺 유럽연합 – 미래세대 대표 임명

얼마 전, 유럽연합 집행위원장 우르줄라 폰데어라이엔은

EU에도 자체적인 미래세대 대표관(Future Generations Commissioner)을 임명하겠다고 선언했습니다. 이후 몇 달 안에 실제 임명이 이루어졌습니다.

그의 역할은?

“아직 태어나지 않은 수억 명의 유럽 시민들을 대표하여, 기후변화, 인프라, 공공투자 등의 결정에 그들의 이해관계가 반영되도록 하는 것”

🌍 전 지구적 제도의 새로운 실험들

우리는 다양한 글로벌 조직의 혁신 사례도 함께 살펴봤습니다.

🐦 ICARUS – 조류 기반 집단지성 프로젝트

ICARUS 프로젝트는 전 세계의 조류 이동 데이터를 기반으로, 지구 생태계를 실시간 모니터링합니다.

심지어 일부 민감한 지역의 소(cow)에게 센서를 부착해 지진을 예측하기도 합니다.

10~15년 전만 해도 상상할 수 없었던 형태의 신(新) 글로벌 조직입니다.

[7부: 혁신기관들, 상상력 없는 조직도, 그리고 무의미한 개편의 반복]

🌟 전 세계 정부 내 ‘혁신조직들’

우리는 수많은 정부 내부의 혁신팀 사례도 조사해왔습니다. 몇 가지 소개하자면:

🇨🇱 칠레 – 정부 혁신연구소(Government Laboratory)

칠레 정부의 정부연구소(Government Lab)는 운영된 지 10년이 넘은 공공혁신기관입니다.

🇦🇪 아랍에미리트 – 가능성부(Ministry of Possibilities)

두바이(UAE)의 '가능성부(Ministry of Possibilities)'는 전통적인 부처 틀을 넘는, 실험적·임시적 조직 구조로 운영됩니다.

🇬🇧 영국 – GDS(Government Digital Service)

GDS는 디지털 전환을 선도해온 대표적 정부조직입니다. 영국 내 디지털 정부혁신의 선두주자입니다.

🌐 UNDP – 100개의 가속랩(Accelerator Labs)

유엔개발계획(UNDP)은 전 세계에 100개 이상의 가속랩(accelerator labs)을 운영하고 있습니다.

이들은 현장 중심 문제 해결과 실험적 정책 접근을 촉진합니다.

이처럼 전 세계적으로는 상상력과 실험정신이 넘쳐나는 조직 설계 시도가 존재합니다.

그럼에도 대부분의 정부조직은 여전히 1990년대 또는 1970년대 모델과 크게 다르지 않습니다.

제가 처음 지방정부와 중앙정부에서 일하던 시절의 모습과 거의 유사하죠.

새로운 기관을 만든다고 해도, 결과는 대부분 이렇습니다:

- 익숙한 조직도

- 부처-국-과-팀의 박스 구조

- 새로운 업무도 기존 형식 안에 억지로 끼워넣는 방식

마치 다른 방식이 존재한다는 사실조차 모르는 것처럼 보입니다.

🧱 조직 개편? 현실은 레고 수준

제가 보기에, 공공부문 조직 개편의 가장 흔한 형태는 바로 레고 모델입니다.

- 기능 몇 개를 ‘떼었다 붙였다’

- 부처 A와 B를 합쳤다가 다시 쪼갰다가

- 이름만 바꾸거나, 박스 위치만 옮기는 식이죠.

영국은 또 한 차례 이런 ‘레고 개편’을 앞두고 있습니다. 부처 재편, 조직 통폐합, 명칭 변경 등…

그런데 실제로 결과는 어떨까요? “거의 아무런 실질적 효과도 없습니다.”

그럼에도 불구하고, 우리는 여전히 상상력 없는 조직도를 반복합니다.

- 레고처럼 뜯고 붙이고,

- 똑같은 상자 모양,

- 똑같은 직급 구조,

- 똑같은 보고라인…

그런데 이런 개편이 조직의 ‘결과(outcomes)’에는 거의 아무 영향도 주지 못하고 있습니다.

[8부: 거버넌스 공백과 새로운 설계 방법론의 필요성]

🕳️우리는 제도가 비는 ‘틈’을 너무 많이 보고 있다

저는 이 작업이 왜 중요한지에 대해 이렇게 생각합니다.

지금 우리의 주변에는 수많은 거버넌스 공백(gaps in governance)이 존재합니다.

즉, 우리가 해결해야 할 과제는 많은데, 그것을 감당할 제도나 조직이 존재하지 않는다는 말입니다.

예를 들어…

- 정신건강(Mental health): 신체 건강에 비해 심각하게 뒤처진 제도화 상태

- 허위정보(Misinformation): 확산 속도에 비해 너무 느린 대응 체계

- 직업 전환(Job transitions): 디지털 전환과 AI 변화에 따른 노동 재편에 대한 준비 부족

- 공공조달(Procurement): 민간 혁신과의 연결을 위한 역량 부족

- 그리고 국제적 차원에서는 우주(space), 해양(oceans) 등…

이러한 영역에서는 국가 간 공동 대응도 부족하고, 글로벌 제도적 인프라도 미비합니다.

🛠️ 그래서 우리는 새로운 툴이 필요하다 – TIAL의 작업

지난 1년 동안, 저는 UNDP 등과 협력하여 새로운 공공조직 설계를 위한 방법론과 도구(toolkit)를 개발해왔습니다.

2024년 3월, TIAL은 다음 문서를 공개했습니다.

“Designing New Institutions: Ideas and Tools for an Emergent Discipline”

여기에는 기존 피라미드형 조직 모델에서 벗어나기 위한 사고의 전환과 구체적 설계방법이 담겨 있습니다. 이 문서를 통해 우리는 단지 ‘이상론’을 말하는 것이 아닙니다.

실제 정부와 협력하여 설계하고 실험할 수 있는 구조적 방법론을 제공하고자 합니다.

이제 다음으로, 이 문서와 관련해 구체적으로 어떤 방식의 설계 프로세스를 제안하는지 소개하겠습니다.

[9부: 전통적 설계 프로세스의 한계와 점진적 설계 대안]

🧱 우리가 당연하게 여기는 설계 방식

대부분의 유럽 정부 ― 예컨대 영국, 캐나다, 라틴아메리카 국가들 ― 은 새로운 과제를 해결하기 위한 전통적 방식을 따릅니다.

예를 들어, 어떤 국가가 출산율을 높이기 위한 정책을 도입하려 한다고 해봅시다.

전형적인 흐름은 이렇습니다:

- 위원회(committee)를 구성한다

- 위원회가 보고서를 작성한다

- 법안이 제정된다

- 새로운 기관 설립이 발표된다

- 기관의 위원회/이사회가 구성된다

- CEO나 책임자를 임명한다

- 이후 조직도(org chart)가 내려온다

이것이 바로 기본값(default)입니다.

영국도 마찬가지이고, 대부분의 국가에서 같은 방식을 사용합니다.

이 방식이 항상 나쁜 것은 아니지만 “꼭 이 방법만이 유일한 것은 아닙니다.”

🌱 대안: ‘작은 실행 → 학습 → 확장’의 점진적 설계

우리가 대안으로 제안하는 방식은 다음과 같습니다.

민간 부문에서는 이미 익숙한 방법이죠. 예컨대 스타트업은 대부분 이렇게 시작합니다:

단계별 구조:

- 작고 실질적인 실행으로 시작한다

- 실행을 통해 학습하고, 성공하면 점진적으로 확장한다

- 형식적 제도화는 충분히 학습된 이후에

이 방식은 진화론적(evolutionary)이며, 유기적(organic)이고, 생물학적(biological) 접근입니다.

공공부문에서는 불가능하다고들 하지만 사실, 생각보다 훨씬 더 많은 경우에 적용이 가능합니다.

💡 제가 직접 경험한 답답한 사례들

저는 전 세계 여러 정부의 자문위원으로 참여하며 다음과 같은 경험을 반복해왔습니다:

- 어떤 새로운 과제를 위해 위원회에 참여한다

- 2년이 지나도록 회의만 반복되고, 아무 실행도 없다

이런 방식은 시민들 입장에서 보면 정말 답답한 일입니다.

그리고 이것이 바로 ‘관료제에 대한 시민의 불만’으로 이어지는 원인이기도 합니다.

[10부: 조직 유형의 다양성과 지능 중심 기관의 필요성]

🧩 우리는 더 다양한 조직 설계 옵션이 필요하다

우리가 익숙한 공공조직 유형은 몇 가지로 고정되어 있습니다. 예컨대:

- 부처(Ministry)

- 청(Agency)

- 위원회(Commission)

- 규제기관(Regulator)

- 공공·민간 파트너십(PPP) 등

하지만 이제는 이 외에도 더 많은 조직 설계 방식이 필요합니다.

“우리는 너무 좁은 조직 설계 ‘메뉴판’을 가지고 있으며, 이를 확장해야 합니다.”

🧠 향후 공공부문 조직은 ‘지능 중심(intelligence-led)’이 될 것이다

TIAL에서는 다음과 같이 주장합니다:

“앞으로 등장할 공공부문 조직은 대부분 지능(intelligence)을 중심에 둘 것이다.”

그 말은 곧, 이러한 기관들은 단순히 ‘서비스를 제공’하는 것이 아니라:

- 지식, 데이터, 통찰(intelligence, data, insight)을 수집·해석·제공함으로써,

- 자신이 속한 전체 시스템이 보다 효과적으로 작동하도록 돕는 역할을 하게 될 것이라는 뜻입니다.

영국에는 이미 하나의 전형적인 사례가 있습니다

🇬🇧 사례 – 영국의 NICE (National Institute for Health and Care Excellence)

NHS가 어떤 치료법을 채택할지 결정할 수 있도록, 모든 치료법의 효과성과 비용 효과성을 검토해 가이드라인을 제공합니다.

의사와 간호사에게 임상적 판단의 기반이 되는 집단지성을 제공하는 조직이죠.

🇳🇿 사례 – 뉴질랜드의 통합데이터인프라(Integrated Data Infrastructure)

뉴질랜드는 세계에서 가장 진보된 공공 데이터 인프라 중 하나를 보유하고 있습니다.

복수 부처의 데이터를 결합하여 사회 전체의 흐름을 분석할 수 있게 하며, 예컨대 노인 복지의 실질적 변화를 추적할 수 있습니다.

이러한 조직은 단순한 ‘정보 제공기관’이 아닙니다.

“그들은 전체 시스템이 스스로 더 잘 판단하고, 더 잘 움직일 수 있도록 집단지성을 구성하는 조직입니다.”

☀️ 제프 멀건이 가장 좋아하는 사례:

🇮🇳 국제 태양동맹(ISA: International Solar Alliance)

약 10년 전, 인도 주도로 설립된 국제 태양에너지 기구

목적: 글로벌 남반구(sunny Global South)의 태양광 확산을 주도

기능:

- 교육

- 데이터 수집 및 공유

- 정책 가이드

- 회원국 지원 (80~90개국 이상)

핵심 정체성: “데이터, 지식, 분석, 전략을 조율하는 지능 집합체(intelligence assembly)”

👉 그런데 생각해보십시오. 왜 이런 조직이 ‘노인돌봄’, ‘보육’, ‘정신건강’ 분야에는 없을까요?

대부분의 공공분야에는 ISA처럼 전체를 연결하고, 지식을 조직하고, 방향성을 제시하는 조직이 전혀 없습니다.

[ 11부: 망형 구조, 스택 사고, 플랫폼 기반 공공조직]

🕸️ 망(mesh)처럼 작동하는 조직

오늘날 우리는 단지 하나의 계층만을 연결하는 조직이 아닌,

여러 수준(국가–도시–지역)을 수직과 수평으로 동시에 연결하는 ‘망형 구조’의 조직이 필요합니다.

이러한 구조는 전통적인 관료제(public administration)와 매우 다릅니다.

🇬🇧 ‘Test and Learn’ 접근법

영국 정부에서는 최근 이를 위한 ‘테스트 앤 런(Test and Learn)’이라는 접근을 도입했습니다.

중앙정부가 지역(locality)과 협력하여 새로운 아이디어를 실험하는 방식입니다.

하지만 아직까지도 이 개념은 대부분의 중앙 부처에겐 생소한 개념입니다.

하지만 기술 기업들은 이미 이렇게 움직이고 있습니다.

IT 시스템은 이미 수직·수평을 넘나드는 망형 통신 모델로 작동하고 있고,

공공조직도 그 방향으로 가야 한다는 것이 저의 생각입니다.

🧭 전체 정부의 ‘가로 조직화’는 어떻게 가능할까?

저는 여러 정부에서 ‘정부 전체(horizontal)’ 조직화 자문을 해왔습니다.

다양한 툴이 존재하지만, 대부분의 정부조직은 이 도구들이 있다는 것조차 모릅니다.

그렇기에 새로운 목표는 이것입니다:

“공공조직이 수직(vertical)과 수평(horizontal)을 동시에 엮을 수 있는 망(mesh)형 구조로 설계되도록 돕는 것.”

🧱 더 나아가: 스택(Stack) 기반 조직 설계

그 다음 단계는 조직을 ‘스택(Stack)’처럼 구성하는 것입니다.

컴퓨터 공학에서 ‘통신 스택’은 물리 계층부터 응용 계층까지 표준화된 계층 구조를 말합니다.

🇮🇳 인도의 ‘Aadhaar’ 프로젝트

인도는 이 ‘스택 사고(stack thinking)’를 활용하여 전례 없는 디지털 ID 인프라(Aadhaar)를 구축했습니다. 이는 지난 20년간 가장 큰 공공혁신 프로젝트라고 할 수 있습니다.

🇪🇺 유럽의 ‘유로 스택(Euro Stack)’

유럽연합 역시 ‘유로 스택(Euro Stack)’이라는 개념을 검토 중입니다.

🇸🇬 싱가포르 – 정부기술 스택(GovTech Stack)

싱가포르는 이미 정부 서비스 전체를 계층화한 기술 스택을 설계하고 있습니다.

☝️ 스택 사고의 핵심:

“공공부문 조직이 모든 기능을 자신 안에 다 가질 필요는 없다.”

“기능을 계층별로 나누고, 상호조율이 가능하게 만들 수 있다.”

TIAL은 이러한 사고방식을 도시 재생(urban regeneration) 등 분야에도 적용해보고 있습니다.

예컨대 도시의 인프라, 커뮤니티, 복지, 민간투자 등이 스택처럼 분화되어 조립 가능한 구조를 갖도록 설계하는 것입니다.

[12부: 프로토콜 기반 플랫폼형 공공조직]

🌐 프로토콜 기반 조직 모델: 인터넷에서 배우기

오늘날 우리가 사용하는 인터넷은 약 60년의 역사를 가졌고, 월드와이드웹(www)은 30년쯤 되었습니다.

그 핵심 구조는 단 하나입니다:

“단일 기관이 전체를 소유하지 않는다.”

“대신 모든 것이 프로토콜(protocol)에 의해 연결된다.”

이 원칙은 공공조직 설계에도 적용될 수 있습니다.

🇮🇳 인도의 ‘ONDC’ 사례 – 디지털 상거래의 공공 프로토콜

가장 주목할 만한 최신 사례는 인도의 ONDC(Open Network for Digital Commerce)입니다.

이것은 공공 프로토콜 기반의 디지털 상거래 인프라입니다.

민간 플랫폼(예: Ola, Uber, Zomato 등) 위에 ‘공공 레이어’를 덧씌우는 방식입니다.

이를 통해 다양한 소상공인, 운송업자, 플랫폼 간의 상호운용성을 가능하게 합니다.

즉, 국가가 탈중앙형 표준을 설계함으로써, 민간 플랫폼 위에서 작동하는 공공 시장 플랫폼을 구현한 것입니다.

⚡ 플랫폼 사고의 응용 분야 – 에너지 시스템

이러한 플랫폼 + 프로토콜 사고방식은 에너지 분야에도 적용되고 있습니다.

기존 모델: 거대 원전/석탄 발전소 → 중앙 배급망 → 가정

새로운 모델: 수많은 소형 생산자(태양광, 풍력 등)가 참여하는 분산형 네트워크 기반 에너지 시스템

이러한 네트워크는 다음과 같은 조건을 갖추게 됩니다:

- 누구나 에너지를 ‘판매’할 수 있음

- 누구나 원하는 방식으로 ‘소비’할 수 있음

- 유연성과 참여성이 극대화됨

👉 이것은 단순한 기술 혁신이 아닙니다.

21세기형 공공조직 설계의 새로운 정신적 틀입니다.

📌 요약:

“우리는 더 이상 ‘기관 중심’으로만 생각할 수 없습니다.”

“대신 ‘프로토콜, 상호연결성, 플랫폼 아키텍처’를 중심으로 공공의 기능을 설계할 수 있습니다.”

[13부: 균사체 조직과 분산형 공공설계의 실제]

🍄 공공조직을 ‘균사체(mycelium)’처럼 생각하기

TIAL이 여러 정부와 협력하면서 가장 자주 활용했던 유용한 은유가 있습니다.

바로 ‘균사체(mycelium)’, 즉 버섯의 지하 네트워크 구조입니다.

균사체는 다음과 같은 특징을 지닙니다:

- 지표 아래에서 거대한 생물학적 네트워크를 이루며,

- 개별 개체가 아니라 집단적이고 상호의존적인 유기체로 존재합니다.

- 서로를 돕고, 신호를 교환하며, 위기에 대처하는 지능적 구조입니다.

이런 구조는 공공서비스 조직에도 적용할 수 있습니다.

🇳🇱 부트조르그(Buurtzorg): 균사체형 돌봄조직

제가 이 은유를 가장 잘 설명할 수 있는 실제 사례는 네덜란드의 ‘부트조르그(Buurtzorg)’입니다.

직원 수: 약 2만 명의 사회복지사

조직 구조:

- 중앙의 강한 위계 없이,

- 지역 단위의 작은 팀들이 자율적으로 의사결정을 합니다.

그들은 이 조직을 ‘균사체’, 혹은 양파(onion)에 비유합니다.

중심에는 ‘서비스 이용자’(예: 돌봄 대상자)가 있고, 그 바깥을 자율성과 신뢰 기반의 조직이 둘러싸고 있습니다.

👉 이 구조는 기존의 피라미드형 관료제와는 완전히 다르며, 훨씬 더 유연하고, 인간 중심적(human-centered)입니다.

📌 핵심 메시지:

“균사체 은유는 단지 예쁜 비유가 아니라,

실제 공공서비스 조직의 디자인 원칙으로 적용될 수 있습니다.”

[14부: 내비게이션 조직과 개인화된 공공지식 제공]

🧭 공공조직은 시민을 위한 ‘내비게이션 시스템’이 되어야 한다

최근 TIAL에서 중점적으로 연구해온 개념 중 하나는 다음과 같습니다:

“공공조직은 시민에게 정보를 전달하는 데 그쳐서는 안 된다.

이들이 삶의 다음 단계를 설계할 수 있도록 방향성과 내비게이션 기능을 제공해야 한다.”

🇧🇩 NICE – 방글라데시의 국가지능기반 직업·기술 매핑기관

방글라데시에는 NICE (National Intelligence for Skills, Education, and Employment)라는 조직이 있습니다.

이 기관은 AI로 인해 급격히 변화하는 직업 환경에 대비하여, 시민(15세든, 50세든)이 어떤 기술을 익혀야 하는지 안내해줍니다.

즉, 국민이 변화하는 직업 세계에 능동적으로 대응할 수 있도록 지능화된 경로 안내를 제공합니다.

📱 TikTok도 내비게이션이다

이 발상은 상업적 서비스에서 이미 구현되고 있습니다.

TikTok, YouTube, Instagram 같은 플랫폼은 개인의 취향과 관심사를 기반으로 콘텐츠를 정교하게 추천합니다.

👉 왜 이런 기술이 오락과 광고에만 사용되어야 할까요?

이런 알고리즘 기반 추천 시스템은 공공 분야에도 적용될 수 있습니다.

예:

- 금융 문해력(financial literacy)

- 경력 지도(career guidance)

- 건강관리

- 교육 경로 추천

📌 결론:

“AI 기반 내비게이션 기술은 공공서비스의 미래이며,

이는 시민 개개인을 위한 ‘공공 알고리즘 내비’로 발전할 수 있습니다.”

💬 또 다른 형태: 대화형 공공부문 조직

우리는 또 다른 중요한 조직 유형도 필요합니다:

“시민과의 지속적이고 윤리적인 대화(conversation)를 설계의 중심에 두는 기관”

🇬🇧 인간수정·배아청(HFEA)

제가 가장 오래도록 존경해온 영국의 공공부문 조직 중 하나는

인간수정 및 배아관리청(Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA)입니다.

- 설립: 1990년대

- 담당 영역: 체외수정(IVF), 복제, 생식 윤리 등

- 특징:

👉 그런데 질문이 생깁니다:

“우리는 왜 인터넷, AI 등 삶에 깊이 개입하는 분야에

HFEA 같은 윤리·시민 대화 중심 기관을 만들지 않는 걸까요?”

[15부: 선거 신뢰성 보호와 위기에 대응하는 새로운 조직 설계]

🏛️ 제도 설계를 위한 실험: TIAL의 사례

TIAL에서는 지금까지 다양한 사례들을 백서(white papers) 형식으로 정리해왔습니다.

- 주제 범위:

우리는 이러한 실험들을 통해 제도 설계의 선택지를 확장하고자 했습니다.

🗳️ 예시 사례: 선거 신뢰성 보호기관(Electoral Integrity Institutions)

저는 최근 박사과정 연구자 Alish Kap과 함께 디지털 위협에 대응하는 선거 보호 기관 설계를 연구했습니다.

문제 인식:

오늘날 대부분의 선거는

- 딥페이크 영상,

- 가짜뉴스,

- 허위 SNS 정보 등으로 인해 신속히 오염될 위험에 노출돼 있습니다.

그러나 “이러한 위험에 실시간으로 대응할 수 있는 능력을 갖춘 기관은 없습니다.”

우리가 설계한 아이디어:

- 선거 신뢰성 보호 기관(Electoral Integrity Institution)을 설계

- 핵심 기능:

이 기관은 아직 어떤 나라도 실제로 도입하진 않았습니다.

하지만 우리는 이렇게 생각합니다:

“이런 조직 없이는 앞으로 건강한 민주주의 유지 자체가 어려울 수 있다.”

[16부: 에토스와 ‘무게 없는 강인함’의 조직 미학]

🌱 조직 설계의 핵심, ‘에토스’(ethos)

수십 년간 저는 다양한 관료조직에서 일하면서 한 가지 중요한 사실을 깨달았습니다.

“우리는 조직의 ‘에토스’, 즉 존재의 정신과 성격에 대해 깊이 있게 고민하지 않는다.”

조직은 단지 기능의 집합이 아닙니다.

그 안에 가치, 태도, 미학, 인간관계의 분위기가 함께 존재해야 합니다.

🏗️ 비유: 시게루 반(Shigeru Ban)의 건축

이 생각을 가장 잘 보여준 사례가 있습니다.

바로 일본의 건축가 시게루 반(Shigeru Ban)입니다.

- 그는 주로 종이(paper)와 골판지(cardboard)로 건축물을 설계합니다.

- 특히 재난지역에서 간편하지만 강한 구조물을 빠르게 세우는 방식으로 유명합니다.

☝️ 그의 대표작 중 하나는 종이로 만든 성당(cathedral)입니다.

📌 핵심 개념:

“강도(strength)는 필요하지만, 무게(weight)는 줄일 수 있다.”

공공부문 조직도 마찬가지입니다.

🧬 소재 과학(material science)의 은유

신소재 과학에서도 유사한 흐름이 있습니다.

- 대표적 예: 그래핀(graphene)

그래핀은 무게 없이 강도를 구현하는 것을 목표로 설계된 물질로, 매우 가볍지만 믿을 수 없을 정도로 강하며, 이미 다양한 소재와 제품에 활용되고 있습니다.

👉 조직 설계도 마찬가지

우리는 이제 무게 없는 강인함(strength without weight)을 추구해야 합니다. 그리고 저는 이것이 바로 우리가 새로운 공공조직을 설계할 때 추구해야 할 미학이라고 생각합니다.

혹시 관심 있으시다면, 제가 이 주제에 대해 실제로 실천 차원에서 어떤 의미가 있는지를 다룬 긴 글을 쓴 적도 있습니다.

이제 마지막으로, 제가 직접 정답을 갖고 있는 건 아니지만 — 여러분이나 케이트 교수님께서 함께 생각해보실 수 있도록 몇 가지 질문을 던지며 강연을 마무리하고자 합니다.

[17부: 결론 – 핵심 질문과 미래를 위한 탐색]

질문 1: 변화의 속도 — 얼마나 빠르게, 얼마나 많이 해야 할까?

이 대화를 세계 여러 나라에서 시작할 때마다 반복해서 제기되는 질문이 하나 있습니다.

바로 “우리는 제도를 얼마나 빠르게, 얼마나 많이 바꿔야 하는가?”입니다.

기존 제도를 전부 없애야 할까요?

아니면 기존 제도를 개혁하는 데 집중해야 할까요?

아니면 완전히 새로운 걸 만들어야 할까요?

저는 이렇게 생각합니다.

기존 제도를 몽땅 없애자는 건 말도 안 되는 접근입니다.

하지만 단지 기존 제도를 조금씩 고치는 것만으로는 거의 효과가 없습니다.

실제로 다른 분야에서도 기존 시스템을 개혁하는 접근은 거의 성공하지 못했습니다.

👉 그래서 우리는 새로운 임무, 새로운 방식,

새로운 공공과의 관계를 가진 완전히 새로운 조직을 만들어야 합니다.

🌍 질문 2: 기술과 시간·공간 개념의 해체는 조직 설계에 어떤 의미를 가질까?

우리가 지금 이 대화를 나누고 있는 것도, 지난 5~10년간 일어난 엄청난 변화들 때문입니다.

이제 조직은 더 이상 공간과 시간의 제약에 갇혀 있지 않습니다.

- 공간 측면에서, Zoom이나 Teams 같은 도구 덕분에 조직은 더 이상 한 장소에 모일 필요가 없습니다. 전 세계에 걸쳐 분산된 형태로 운영할 수 있게 되었죠.

- 시간 측면에서는, 저는 특히 대형 언어모델(LLMs)이 ‘연속적 숙고(serial deliberation)’를 가능하게 한다는 점에 주목하고 있습니다.

제가 UCL에서 ‘공공서비스에서의 AI 활용’ 수업을 가르치면서 특히 흥미로웠던 주제가 바로 이것입니다.

예를 들면,

- Socratic AI(SocrIN)

- Habermas Machine 같은 시스템은

인간 집단이 병렬적으로 사고하고 결정할 수 있도록 보조합니다.

이것은 과거에는 불가능했던 방식입니다.

🧰 질문 3: 우리가 갖춰야 할 ‘레퍼토리’는 무엇인가?

좋은 병원을 생각해봅시다. 그 안에는 다양한 서비스, 도구, 전문 영역이 있습니다.

조직 설계도 마찬가지입니다. 다양한 상황에 대응할 수 있는 옵션과 도구가 필요합니다.

정부 개혁이 종종 실패하는 이유 중 하나는,

하나의 아이디어에 집착해 모든 문제에 동일하게 적용하려 하기 때문입니다.

어떤 모델은 A에는 잘 작동할 수 있지만, B, C, D에는 전혀 맞지 않을 수 있습니다.

👉 우리는 다양한 공공 문제를 해결하기 위해 다양한 조직 설계 방식의 레퍼토리가 필요합니다.

예컨대 다음과 같은 것들이 있겠죠:

- 위기 대응을 위한 3개월짜리 속성 조직

- 인프라 투자를 위한 50년짜리 느린 조직

- 명령 중심(command-based)의 위기 대응 조직

- 분산형(distributed) 시민 참여 조직

- 기술 중심 조직

- 공론 중심 조직 등등…

이들은 모두 다르게 설계되어야 합니다. 즉, “하나의 모델로는 충분하지 않다”는 겁니다.

🤝 질문 4: 신뢰를 어떻게 회복할 것인가?

제가 앞서 언급했던 ‘신뢰(trust)’의 문제로 돌아가 봅시다.

이 그래프는 1년 반 전쯤의 자료입니다.

영국은 정부에 대한 신뢰도가 가장 낮은 국가 중 하나로 나타납니다.

(※ 슬라이드: ‘정부에 대한 신뢰 없음/낮음’ 비율 — 영국이 맨 오른쪽에 위치)

💡 연구에 따르면 다음과 같은 경향이 있습니다:

- 시민이 자신의 의견을 표현할 기회가 있다고 느끼면, 정부에 대한 신뢰도가 높아지고,

- 공공기관과 일상적인 상호작용을 자주 할수록, 신뢰도 역시 올라갑니다.

그렇다면 지금은 어떤 상황일까요?

❗ 지금 우리는…

- 정부는 너무 멀리 있고,

- 시민의 목소리에 거의 반응하지 않으며,

- 그 결과 신뢰를 상실하고 있습니다.

📌 그래서 요약하자면…

“시민과의 거리를 좁히고,

그들이 직접 경험할 수 있는 공공조직이 될 때,

비로소 신뢰가 회복될 수 있습니다.”

[18부: 미래를 위한 질문과 마무리]

🧠 마지막 질문: 다음 세대의 노벨상은 어떤 아이디어에서 나올까?

이제 저는 질문을 하나 던지며 강연을 마무리하고자 합니다.

이 자리에 계신 분들 중 일부는, 2050년 혹은 2060년에 노벨 경제학상을 받을지도 모릅니다.

(물론 그게 얼마나 빠를지는 모르겠습니다.)

만약 대런 아세모글루(Daron Acemoglu)가 옳았다면 —

즉, 제도가 단지 경제성장뿐 아니라 민주주의와 사회 번영의 근본 원인이다라는 주장이 맞았다면,

지난 반세기의 성공을 이끈 요인이 제도였다면,

앞으로의 반세기를 설명할 등가(等價)의 분석틀은 무엇이 되어야 할까요?

우리는 어떤 생각, 어떤 설계 원리를 이해해야 할까요?

무역 전쟁, 고령화, 범용화된 AI, 불평등의 시대에 우리를 준비시킬 수 있는 제도는 어떤 모습이어야 할까요?

또 어떤 방식은 그렇지 못할까요?

저는 이 질문에 제가 직접 답을 내릴 수 있으리라 기대하진 않습니다.

하지만 지금 이곳 UCL 같은 공간에서 공부하고 있는 뛰어난 젊은 연구자들 중 누군가는

앞으로 25~30년 안에 훌륭한 답을 내놓을 수 있을 것이라 믿습니다.

그리고 그들은 단지 상을 받을 뿐 아니라,

이 세상이 당면한 문제들을 헤쳐 나가도록 돕는 역할도 해낼 것이라 기대합니다.

감사합니다.

[19부: 질의응답 Q&A 세션]

🎤 사회자 케이트 박사

정말 멋진 강연이었습니다, 제프. 많은 사례와 인사이트에 감사드립니다.

현재 슬라이도(slido)에는 이미 질문이 몇 개 올라와 있고, 이제 본격적으로 Q&A 세션으로 넘어가겠습니다.

제가 사회자 특권을 이용해 첫 질문을 던져보겠습니다.

Q1. 변화를 이야기하셨는데, 그럼 우리는 기존 제도 중 ‘유지해야 할 것’은 무엇인가요?

강연에서 우리는 많은 것들을 바꿔야 한다는 이야기를 들었습니다.

그렇다면 반대로, 지금 우리가 가진 공공조직 중에서

‘지켜야 할 것’은 무엇입니까? 변화도 중요하지만, 그 안에서 지속되어야 할 가치와 구조도 있을 테니까요.

🗣️ 제프 멀건의 답변:

아주 좋은 질문입니다.

변화가 중요하다고 해도, 연속성 역시 반드시 필요합니다.

가령 최근 새 교황이 선출되었죠.

2000년 넘게 유지된 제도가 여전히 작동하고 있다는 것은 우리에게 안정감과 예측 가능성을 줍니다.

저는 NHS(국민보건서비스), BBC(영국 방송공사) 같은 조직은 분명 지켜야 한다고 생각합니다. 단지 유지가 아니라, 개선해서 지켜야 합니다.

하지만 주의할 점도 있습니다.

- 이들 기관의 ‘프론트엔드’(시민과의 접점)는 안정적이어야 하지만,

- ‘백오피스’는 훨씬 더 과감히 혁신할 수 있습니다.

예를 들어,

병원은 시민에게는 익숙하고 신뢰 가는 모습이어야 하지만, 내부 시스템은 빠르게 바뀌어야 한다는 것이죠.

또 하나의 문제는 다음과 같습니다:

“기존 조직이 예산과 자원 대부분을 차지하면서 새로운 과제에는 리소스가 거의 배정되지 않는다.”

예로 지난 10년간, NHS 예산이 주로 병원에 집중되었지만, 전문가들은 오히려 지역, 커뮤니티 기반, 정신건강 등으로 이전을 주장해왔습니다.

결론적으로, 저는 혁명가가 아닙니다.

모든 것을 없애는 것은 위험하며, 실제 그렇게 했을 때 항상 많은 사람들이 피해를 입었습니다.

Q2. 백오피스 기능(재정, HR, 회계 등)은 어떻게 바뀌어야 할까요?

서비스 설계나 정책 이야기는 자주 나오지만,

보고, 회계, 인사관리 같은 내부 기능은 어떻게 변화해야 할까요?

🗣️ 제프 멀건의 답변:

좋은 지적입니다.

저는 공공부문 조직이 잘하려면 세 가지를 모두 잘해야 한다고 생각합니다.

- 시(詩, poetry): 비전과 가치

- 산문(prose): 정책과 프로그램

- 배관(plumbing): 내부 시스템과 실행

저는 엔지니어링 부서에 몸담고 있어서 그런지, 배관 쪽(plumbing)에 더 가깝습니다 😄

최근 저는 ‘Doge Done Better’라는 글을 썼습니다.

→ 머스크식의 파괴적 개편이 아니라,

→ 현실적이고 효율적인 조직 개편 방법에 대해 정리한 것이죠.

현 정부를 보면, 고위 인사들 중 실제로 ‘어떻게 실행할 것인가’에 관심 있는 사람이 거의 없습니다.

하지만 실행(plumbing)은 중요합니다.

- 기술이 바뀌고,

- 데이터 활용 방식이 달라지고,

- 인공지능이 행정에 들어오는 지금,

→ 백오피스를 잘 설계하지 않으면 아무것도 작동하지 않습니다.

Q3. 장기 과제를 선거 주기와 어떻게 조화시킬 수 있을까요?

많은 제도 변화는 시간이 걸립니다.

하지만 정치 주기는 짧고, 공공의 여론도 자주 변합니다.

→ 장기적인 제도 설계를 어떻게 지킬 수 있을까요?

🗣️ 제프 멀건의 답변:

정확히 제가 수십 년간 고민해온 주제입니다.

2000년대 초, 저는 UK 전략실(Strategy Unit)을 이끌었습니다.

이 조직은 선거 주기를 넘는 10~30년 과제를 다루는 목적이었습니다.

그 결과:

- 탄소배출 감소,

- 10대 임신율 감소,

- 빈곤지역 재생 등

→ 대부분 10~20년 후 효과를 낸 과제들이었습니다.

지금은 거의 모든 민주주의 국가에서 이 문제가 존재합니다.

해결책:

- 정부 내에 장기 과제 전담팀이 반드시 필요합니다.

- 초당적 구조로 운영되는 의사결정 메커니즘 필요

예: 연금, 인프라, 기후변화

또한…

- 인간 관련 투자는 단기 예산으로 다룰 게 아니라,

→ 사회적 자본에 대한 장기 투자 관점으로 전환해야 합니다.

Q4. 집단 상상력(collective imagination)은 어떤 역할을 하나요?

정부와 시민이 기존 시스템에서 벗어나려면 ‘상상력’이 필요하다고 하셨는데,

→ 그 구체적인 의미와 사례는 무엇인가요?

🗣️ 제프 멀건의 답변:

맞습니다. 저는 최근 몇 년간 이 주제에 매우 몰두하고 있습니다.

- 생태재난이나 기술 디스토피아는 쉽게 상상되지만,

→ “새로운 복지 제도는 어떤 모습일까?”,

→ “다른 민주주의는 가능할까?”

같은 상상은 잘 이루어지지 않고 있습니다.

두 가지 사례:

- 2008 금융위기: 영국학술원 보고서는

→ “상상력 부족이 핵심 원인”이라고 결론 내림 - 9.11 테러: 미국 위원회 보고서도

→ “집단 상상력 부재가 최대 실수였다”고 분석

TIAL에서는 현재 핀란드 정부와 협력해

→ 미래의 돌봄(care)을 상상하는 실험적 프로젝트를 수행 중입니다.

- 건축, 서비스 디자인, 상호돌봄 구조 등을

→ 백지 상태에서 새롭게 구상해보는 시도입니다.

📌 요점:

“AI나 로봇 같은 기술적 미래에는 많은 투자와 상상이 이루어지지만,

정작 우리가 살아갈 사회 그 자체를 상상하려는 시도는 부족합니다.”

🎯 마무리 질문: 지금 당장 무엇을 할 수 있을까요?

정말 흥미로운 논의였습니다.

그렇다면 이제 강연을 마무리하며, 청중들이 기억해야 할 기본 구성요소, 즉 '누가, 무엇을, 왜, 어디서, 어떻게, 언제' 같은 핵심을 정리해주신다면, 어떻게 정리하고 싶으신가요?

이 일을 실제로 해내고 싶은 사람들에게 꼭 남기고 싶은 메시지는 무엇인가요?

🗣️ 제프 멀건의 요약:

왜 (Why): 왜 제도 설계를 다시 생각해야 하는가

우리는 지금 공공제도와 관련해 심각한 문제를 안고 있습니다.

지난 200년간 인류가 이룬 대부분의 진보는 제도가 잘 작동했기 때문입니다.

보건, 아동복지, 공중보건, 인프라, 민주주의 등 — 이 모든 성과는 제도의 힘으로 가능했습니다.

그러나 오늘날의 공공제도는 제대로 작동하지 않습니다. 유능하지 않고, 신뢰도 받지 못하며, 시민들의 삶의 문제를 해결하지 못하고 있습니다.

무엇을 (What): 어떤 제도가 필요한가

우리는 단 하나의 정답을 찾는 것이 아닙니다.

오히려 다양한 문제에 맞는 다양한 조직 모델의 조합, 즉 레퍼토리와 선택지를 갖춘 제도 생태계가 필요합니다.

모든 집이 똑같이 생길 필요가 없듯, 모든 제도가 동일한 형태일 필요도 없습니다.

어떻게 (How): 제도를 어떻게 설계해야 하는가

새로운 제도의 필요성을 실제로 느끼는 문제에서 출발해야 합니다.

그 문제와 관련된 사람들 — 이용자, 운영자, 실무자 등과 함께 상상력을 동원해 구상해야 합니다.

정책이나 위원회 설립부터 시작하기보다, 실제로 작게 실험하며 실행에서 출발하는 방식이 바람직합니다.

초기에는 작은 규모로 시도하고, 현장에서 학습하며 점진적으로 확장하는 진화적 설계 방식이 중요합니다.

이는 생물학적, 생태적, 실행 중심의 접근 방식으로, 기존의 ‘조직도 먼저 그리기’ 방식과는 근본적으로 다릅니다.

🧠 제도 설계는 어떤 분야가 되어야 하는가

앞으로의 제도 설계는 단순한 행정기술이 아니라 기술, 생물학, 생태학, 디자인, 철학을 아우르는 복합 학제적 실천 영역이 되어야 합니다. 산호초, 균사체, 떼지어 움직이는 무리처럼 유기적인 구조와 은유는, 1990년대식 관료조직을 복제하는 방식보다 훨씬 더 차세대 문제 해결에 적합합니다.

우리는 빠른 성과를 기대하긴 어렵습니다. 하지만 2040년 또는 2050년쯤이면, 공공부문이 새롭게 갱신되고, 유능하며, 신뢰를 받고, 스스로에 대해 긍정적인 감각을 가진 영역으로 자리잡게 될 것입니다.

지난주 저는 베를린에서 열린 ‘창의적 관료제 축제(Creative Bureaucracy Festival)’에 참석했습니다. 전 세계에서 2천 명 이상이 모인 놀라운 행사였고, 그 축제의 사명은 다음과 같다고 생각합니다.

“우리는 관료제가 필요합니다. 좋은 삶을 위해서 피할 수 없는 존재입니다.

하지만 지금의 구시대적 사고방식과 낡은 조직문화라는 감옥에서 벗어나야 합니다.

그것들은 더 이상 우리를 위한 구조가 아닙니다.”

사회자 마무리:

이보다 더 훌륭한 마무리는 없을 것 같습니다.

관료주의라는 철창을 깨뜨리고, 당연시되어 온 방식들을 깨뜨리는 것이죠.

제프, 오늘 시간을 내어 주시고 마지막에 그처럼 힘 있는 행동 촉구의 메시지를 나눠주셔서 진심으로 감사드립니다. 또 이 자리를 마련해주신 주최 측에도 감사드리며, 함께해주신 모든 분들께도 감사드립니다.

채팅창에는 정말 훌륭한 질문들이 많았고, 모두 소개하지 못한 점은 아쉽지만, 여러분 모두가 진지하게 참여하고 사유하고 계시다는 것이 느껴졌습니다. 이런 점이야말로 이 런치타임 강연의 진정한 목적이기도 하니까요. 모두 감사드리고, 제프에게도 다시 한 번 감사드립니다.

끝.

* TIAL (The Institutional Architecture Lab)

- 설립: 2023년

- 목적:

- 활동 방식:

- 주요 후원:

- 지역 기반:

* TIAL 관련 자료 보기(번역본)

미래 공공부문 조직 디자인하기 - 제프 멀건, 2024.1.22.

https://servicedesign.tistory.com/666

(보고서) 미래 공공부문 조직 디자인: 신흥 영역을 위한 아이디어와 도구 - 제프 멀건, 2024년 1월. TIAL

https://servicedesign.tistory.com/667

2020년대 이후 영국의 새로운 공공부문 조직 디자인 - 제프 멀건, 2024.5.6. https://servicedesign.tistory.com/668

'서비스디자인 > 정책디자인' 카테고리의 다른 글

| 공공부문 디자인신영역, 서비스디자인과 정책디자인 - 윤성원 (0) | 2025.07.13 |

|---|---|

| 전환을 이끄는 전략 - 크리스티안 바손 (2) | 2025.07.12 |

| (영상) 과학이 권력을 만났을 때 - 제프 멀건 (4) | 2025.07.06 |

| (영상) 모두를 위한 변화, 정부의 디자인 - 루 다운(Lou Downe) 강연 (1) | 2025.07.03 |

| (영상) 디자인과 공공정책: 공공부문 전환의 가능성 - 루시 킴벨 강연 (0) | 2025.07.02 |

| (웨비나) 확장: 디자인으로 미래를 확장하다 - 크리스티안 바손 (1) | 2025.07.02 |