2025. 7. 2. 20:59ㆍ서비스디자인/정책디자인

이 강연은 디자인의 역할을 민주주의를 재구성하는 실천으로 확장하고자 하는 내용이다. 루시 킴벨은 디자인을 ‘현재와 가능성 사이를 매개하는 힘’으로 정의하며, 이를 정책주기 전반에 통합할 수 있다고 주장한다. 이를 위해 GDS, NHS 등 영국 사례를 기반으로 제도화 전략도 함께 제시한다. 사용자의 경험, 공동디자인, 반복적 실험 등의 디자인 실천을 제도화하면 더 효과적이고 포용적인 공공서비스가 가능하다고 본다.

또한 디자인은 시민을 참여자가 아닌 정책의 공동제작자로 위치시켜 민주주의의 활성화에도 기여할 수 있다. 이 강연은 서비스디자인, 정책디자인, 공공행정 혁신을 연결하는 전략적 전환점으로 의미를 갖는다.

루시 킴벨(Lucy Kimbell)은 런던예술대학교 센트럴세인트마틴(Central Saint Martins)에서 현대디자인실천학 교수로 재직 중이며, 파블릭콜래버레이션랩(Public Collaboration Lab)을 공동 설립하여 공공부문과 디자인의 접점을 실험하고 있다. 그녀는 영국 정부의 정책디자인 실험조직인 ‘UK Policy Lab’의 초기 공동기획자 중 한 명으로, 정책주기 내 디자인개입을 이론화하고 실증해왔다. 최근에는 정치학자들과 협업하여 ‘디자인 기반 정책주기 모델’을 개발하고 있으며, 공공행정 전환을 위한 디자인 실천의 제도화를 연구 중이다. 주요 저서로는 『Social Design Futures』, 『Routledge Companion to Design Research』(공편), 『Service Innovation Handbook』 등이 있으며, 디자인을 민주주의와 시스템 변화의 매개로 확장하는 데 주력하고 있다. 그녀는 디자인이 단지 문제 해결의 수단이 아니라, 공공의 가능성을 다시 그리는 사고의 틀이 되어야 한다고 강조한다.

(강연) 디자인과 공공정책: 공공부문 전환의 가능성 - 루시 킴벨

Design and public policy: Possibilities of public sector transformation

2024.10.25.

루시 킴벨

Lucy Kimbell, Professor of Contemporary Design Practices at @artslondoncsm

영상 출처 : https://youtu.be/UEI2pm_IYFc?si=vqBIQHjfEBcY_2l8

번역 : 챗GPT (요약, 생략된 부분이 있을 수 있습니다. 원본을 확인해주세요.)

안녕하세요. 좋은 점심시간 보내셨길 바랍니다. 저는 그랬습니다. 야니스와 동료 여러분, 오늘 이 자리에 초대해주셔서 감사합니다. 여기 리가(Riga)에 함께하게 되어 기쁘게 생각합니다.

그 이유는 두 가지입니다. 첫째, 라트비아에서 디자인에 뿌리를 둔 혁신 실천을 개척하고 있는 여러분의 사례를 직접 듣고 참여할 수 있어서 흥미롭기 때문입니다. 둘째, 개인적으로 중앙 및 동유럽에 깊은 관심이 있기 때문입니다. 저는 1990년대 초, 소련이 붕괴된 직후 폴란드 바르샤바에서 2년간 살며 일했습니다. 서유럽인으로서 제국의 붕괴가 가까이에서 어떤 느낌을 주는지를 이해할 수 있는 계기였습니다. 이 경험은 지금까지도 여전히 지역의 불안정성에 영향을 주고 있습니다. 그래서 저는 오늘 리가에서 여러분과 함께 배우게 되어 영광입니다. 제가 마지막으로 리가를 방문한 것은 1994년이었고, 그 이후로 많은 변화가 있었으리라 생각합니다.

오늘 저의 과제는 여러분께 영감을 드리고 제가 배운 것을 공유하는 것입니다. 저는 디자인을 전문으로 하는 학자로서, 특히 영국 공무원들과의 다양한 대화를 바탕으로 이 이야기를 하게 될 것입니다.

오늘 다룰 내용은 다음과 같습니다. 먼저 정부와 공공정책에서 디자인의 확장에 대해 이야기하겠습니다. 그리고 민주주의 자체를 디자인 과제로 바라보는 관점을 소개할 것입니다. 이후 디자인에 대한 정의를 제공하려 하며, 이는 여러분에게 도움이 되길 바랍니다.

오늘 아침에 여러분의 혁신 스프린트에서 나온 훌륭한 사례들을 이미 들었습니다. 제 발표에 포함된 사진들도 유사해 보일 수 있지만, 이미 스프린트를 경험하신 분들께는 개념과 틀(frames)이 도움이 되고, 처음 접하는 분들께도 유익한 내용이 되길 바랍니다.

또한, 이러한 혁신 역량과 실천이 ‘보통의 방식’이 되기 위해 필요한 조건들, 즉 ‘활성화 조건(enabling conditions)’에 대해서도 이야기하겠습니다. 그리고 새로운 기회와 도전과제에 대해서도 성찰해보겠습니다.

요약하면, 오늘 제가 주장하고자 하는 핵심은 다음과 같습니다. 디자인과 관련된 실천(practices)은 오늘날 정부와 시민이 직면한 복잡한 문제들에 대해 특별하고 중요한 해결 역량을 제공한다는 것입니다. 이러한 문제는 다음과 같습니다:

정부와 제도에 대한 시민의 신뢰 부족

기후 위기와 생물종 및 서식지의 상실

이주, 불평등 등 기타 다양한 문제들

그렇다면 먼저 정부와 공공정책에서 디자인이 어떻게 ‘보이는 형태’로 나타나고 있는지를 살펴보겠습니다.

어떤 모습일까요?

이는 ‘성장하는 생태계’입니다. (슬라이드 넘김 오류 후 바로잡음)

디자인은 이제 유럽연합 집행위원회, 호주·캐나다·미국·뉴질랜드·프랑스·독일·대만·싱가포르의 연방 및 지방정부, UN 기구(예: UNDP) 등 다양한 수준에서 활용되고 있습니다. 이들 중 다수는 2008년부터 2018년까지 덴마크 정부 내에서 활동했던 소규모 조직 '마인드랩(MindLab)'의 영향을 받았습니다.

그렇다면 이러한 디자인 실천은 어떤 모습일까요?

첫째, 워크숍의 형태입니다.

예로 들 수 있는 것은 ‘자발적으로 조직되는’ 글로벌 디자인 워크숍 네트워크입니다. 이 프로그램은 매년 특정 주말에 전 세계에서 동시에 열리는 퍼블릭 워크숍을 기반으로 하며, 누구나 주최할 수 있습니다. 다음 행사는 11월 예정입니다.

재미있는 점은 이 워크숍이 디자인 대학, 디자인 컨설팅 회사, 공공기관, 지방정부 등 다양한 주체에 의해 조직된다는 점입니다. 2015년부터 운영되고 있으며 전 세계적으로 네트워크가 확산되고 있습니다.

* 관련 글 : 글로벌고브잼(Global GovJam)

두 번째 형태는 도구(tool)나 툴킷(toolkit)입니다.

OECD 산하 공공부문혁신관측소(Observatory of Public Sector Innovation)는 '툴킷 내비게이터(Toolkit Navigator)'라는 플랫폼을 운영하고 있으며, 여기에는 디자인 관련 툴킷뿐만 아니라 행동과학, 시스템사고 관련 도구들도 큐레이션되어 있습니다.

제가 제작한 일부 툴킷도 포함되어 있으며, 다양한 도구들을 통합적으로 제공하는 유용한 리소스입니다. 이 플랫폼은 디자인 실습을 해보고자 할 때, 유용한 입문 경로가 될 수 있습니다.

* 관련 글 : 공공부문 혁신을 위한 툴킷 모음 : OECD 툴킷 네비게이터 소개

세 번째 형태는 ‘디자인 원칙’입니다.

이는 아일랜드 정부가 2022년에 발간한 문서에 포함되어 있습니다.

* '우리의 공공서비스 디자인하기: 아일랜드 정부를 위한 디자인 원칙(Designing our Public Services: Design Principles for Government in Ireland)' https://assets.gov.ie/static/documents/designing-our-public-services.pdf 아일랜드 공공지출·개혁부 (Department of Public Expenditure and Reform), 2022

아일랜드는 공공서비스 전환 전략에서 디자인을 4대 축 중 하나로 포함하였습니다. 저는 최근 그들의 전국 컨퍼런스에 초대받아 참석했는데, 이는 오늘 이 행사와 유사하며, 아일랜드 전역의 정부 부처와 공공서비스 대표들이 한자리에 모였습니다. 그들도 여러분처럼 함께 배우고 탐색하며 디자인 역량을 생태계 전반에 걸쳐 구축하고자 했습니다.

디자인 생태계는 또한 새로운 팀과 조직의 형태로도 나타납니다.

예시로는 영국 정부의 ‘정부디지털서비스(Government Digital Service, GDS)’가 있습니다. 2011년에 처음 출범한 이 조직은 초창기부터 사용자 중심 접근에 중점을 두었습니다. 이들의 블로그는 매우 유용한 자료입니다.

영국이라는 구체적 맥락 속에서, 그 당시의 정부, 내러티브, 그리고 GDS가 어떻게 만들어지고 확산되었는지를 이해하는 데 도움이 됩니다.

또한, 디자인에 영향을 받은 방식으로는 ‘챌린지 기반 접근(challenge-driven approach)’이 있습니다.

이 이미지는 영국의 혁신재단 네스타(NESTA)가 운영한 ‘챌린지 웍스(Challenge Works)’ 프로그램에서 나온 것입니다. 이 프로그램은 전 세계 파트너들과 함께 사회, 건강, 정책 문제에 대한 긴급한 해결책을 공모 형식으로 모집하고 지원합니다.

또 다른 형태는 ‘실천공동체(community of practice)’입니다.

예시로 영국의 ‘공공정책디자인커뮤니티(Public Policy Design Community)’가 있습니다.

현재 약 500명에 달하는 중앙정부, 지방정부, 공공서비스 종사자들이 소속되어 있으며, 공동 교육, 학습, 자율 조직된 활동을 수행하고 블로그를 통해 실제 사례를 공유하고 있습니다.

이처럼 디자인은 여러 형태로 공공부문에 투입되고 있지만 동시에 정부들은 디지털 전환, 시스템 사고, 데이터 과학, 인공지능, 공동생산, 숙의민주주의, 행동과학, 미래예측 등 다양한 접근방식을 함께 투자하고 있습니다.

이러한 맥락에서 ‘디자인이란 무엇이고, 무엇이 아닌지’를 분명히 이해하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 이 디자인의 고유한 특성이 정책주기(policy cycle) 내에서 어떤 역할을 하는지를 이해하는 것도 필요합니다. 이 부분을 이제 다루겠습니다.

이제 정책주기를 살펴보겠습니다.

이 버전은 스코틀랜드 출신의 정책학자 폴 케언(Paul Cairney)의 모델입니다. 유사한 도식이 많이 존재하지만, 이 모델은 전반적 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다.

정책주기란, 정책이 만들어지는 일련의 단계를 의미합니다. 다만, 현실에서는 이 과정이 깔끔한 원형(cycle)처럼 작동하지는 않으며, 여러 단계가 중첩되고 불명확하게 구분되기도 합니다. 하지만 정책활동의 논리를 설명하는 데 유용하기 때문에 여전히 널리 사용됩니다.

시계를 기준으로 오른쪽 1~2시 방향부터 시작해보겠습니다.

의제설정(Agenda setting)

시민, 옹호단체, 싱크탱크, 대학, 정당 등이 ‘무엇이 중요한가’를 규정하며 의제를 설정합니다.

정책형성(Policy formulation)

일반적으로 리서치와 정책디자인 단계로 구성됩니다. 정책옵션과 세부사항이 이 단계에서 도출됩니다.

정당화(Legitimation)

정책이 옳은 방향인지, 누구의 승인을 받아야 하는지, 어떤 정당성이 필요한지를 검토합니다.

이행 및 실행(Implementation and delivery)

정부 혹은 다른 실행주체가 정책을 수행합니다. 반드시 정부일 필요는 없습니다.

모니터링 및 평가(Monitoring and evaluation)

정책의 결과를 추적하고 효과를 평가합니다.

검토 및 지속여부 판단(Review)

정책을 유지할 것인지, 중단할 것인지 등을 검토합니다.

하지만 다시 강조하자면, 실제 정책은 이처럼 질서정연하게 흘러가지 않습니다. 여러 기관들이 각각 다른 책임을 지고 있기 때문에 협업이 필요하고, 흐름이 겹치기도 하며, 시스템 전반에서 방향성을 이해하는 데 어려움이 존재합니다.

그럼 이제 ‘디자인’이 이러한 정책주기 안에서 어떤 방식으로 작동할 수 있는지를 이야기해보겠습니다.

먼저 디자인에 대한 정의를 살펴보겠습니다.

혹시 여러분 중 이미 디자인이 무엇인지 잘 아시는 분이 계실 수 있겠지만, 저는 20년 넘게 이 주제로 강의를 해오며 ‘디자인이란 무엇인가’를 계속해서 탐구해왔습니다.

디자인이라는 것은 시대적·문화적으로 구성된 개념이며, 사람마다 이해하는 방식이 다릅니다.

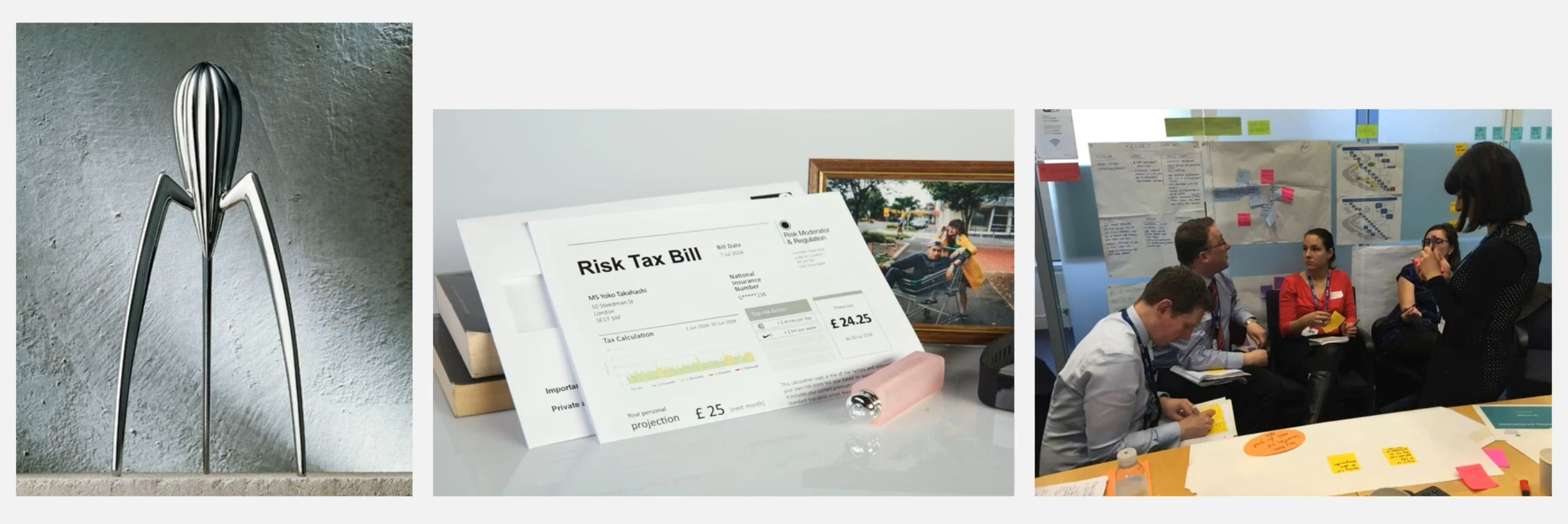

1) 첫 번째 이미지는 20세기 대표적 디자인 제품입니다. 혹시 집에 갖고 계신 분이 있을지도 모릅니다. 바로 필립 스탁(Philippe Starck)이 디자인한 레몬즙짜개입니다. 우리는 이 제품의 ‘디자이너 이름’을 알고 있습니다. 이는 산업화와 근대화의 산물이며, 이 시기의 디자인은 소비재, 일상적 아름다움, 산업생산과 깊이 연결되어 있습니다.

2) 두 번째 사례는 전혀 다른 디자인 유형입니다. 이 이미지는 제가 2019년에 EU 정책랩 팀과 함께 프로젝트를 수행할 때, 저희 대학 서비스디자인 석사과정 학생들이 제작한 것입니다. 당시 학생들은 "2030년의 정부는 어떤 모습일까?"라는 미래 시나리오를 디자인하는 과제를 받았습니다. 정책랩 팀은 네 가지 미래 시나리오를 서면으로 제공했고, 학생들은 디자이너답게 ‘그 시나리오 속에서 실제로 살아가는 사람은 어떤 경험을 하게 될까?’라는 질문으로 접근했습니다.

그들은 미래의 한 장면을 가정했습니다. 정부와 기업이 개인의 다양한 데이터를 추적하여 ‘연간 세금’이 아닌 ‘월별 세금’을 부과하는 시스템을 상상했습니다. 이 세금은 그 사람이 향후 국가에 미칠 비용(미래의료비, 돌봄 등)에 기반해 책정됩니다.

이는 도발적인 개념입니다. 현재 영국에는 이런 세금제도가 없습니다. 그러나 이 사례는 디자이너가 어떻게 ‘상상력(speculation)’을 통해 새로운 질문을 제기하고 담론을 유도하는지를 보여줍니다.

3) 세 번째 이미지는 또 다른 유형입니다.

이 사진은 2015년, 제가 참여한 공공정책 디자인 스프린트에서 촬영된 것입니다. 여기서는 영국 내 서로 다른 부처에서 온 공무원들이 함께 정책을 디자인하고 있습니다. 이 사례는 협업(co-creation), 정보통합(synthesis), 다양한 정보원을 바탕으로 정책 제안을 만드는 과정을 보여줍니다.

정리하자면, 지금까지 세 가지 다른 디자인 유형을 살펴보았습니다:

소비자 욕망에 기반한 디자인 (레몬즙짜개)

상상과 사변적 제안 (미래 정부 시나리오)

공공정책 협업과정에서의 디자인 (공무원 워크숍)

이 모든 것이 과연 ‘디자인’일 수 있을까요? 그리고 이들이 정부와 시민에게 긍정적인 역할을 할 수 있을까요?

제 대답은 ‘그렇다’입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

디자인의 힘은 ‘현재의 상태(what is)’와 ‘가능한 미래(what could be)’ 사이를 매개(mediate)하는 역량에 있습니다.

이 정의는 노벨상 수상자인 허버트 사이먼(Herbert Simon, 1969)의 유명한 정의에서 발전된 것입니다. 제 동료인 구유(Guy Julier)와 제가 논문과 영상 작업에서 다시 정리한 표현입니다.

다시 말해, 디자인이란 불확실성과 모호함, 갈등이 존재하는 상황 속에서 ‘현재의 존재 방식’과 ‘가능한 새로운 존재 방식’을 연결하는 활동입니다. 그리고 어떤 시점에서는 소비재 중심의 디자인이, 또 어떤 시점에서는 상상력 중심의 디자인이, 혹은 공동창작의 디자인이 필요할 수 있습니다.

이 개념은 사물이나 공간의 디자인에 적용될 수 있습니다. 그러나 ‘무엇이 가능할지를 상상하는 능력’은 전략 수립이나 정책개발에서도 핵심입니다.

국민이 필요로 하고, 투표로 선택한 것을 실현하는 공공 리더와 행정가에게 ‘가능한 미래를 상상하는 능력’은 필수입니다.

시민 역시 마찬가지입니다. 우리는 주변의 현실을 보며 ‘다르게 될 수 있는 세상’을 상상합니다.

따라서 디자인의 이 역량이 공공정책에 적용 가능하다면, 민주주의 자체에도 적용 가능하다는 결론에 이르게 됩니다.

오늘날 정치학과 정치이론 분야의 학술 문헌에서는 공공행정과 민주사회가 직면한 불확실성, 모호성, 갈등에 대해 디자인이 무엇을 제공할 수 있을지에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

예를 들어, 정치이론가 마이클 소워드(Michael Saward)는 그의 저서 『Democratic Design』(2021)에서 다음과 같이 말합니다.

“민주주의는 이러저러한 제도나 절차를 설명하거나 옹호하는 데에 그치지 않는다. 민주주의는 곧 디자인 과제다.”

그는 디자인에 주목해야 한다고 말한 첫 정치이론가입니다. 그는 디자인이 기존 제도를 조금씩 손보는 데 머무르지 않고, 전혀 새로운 민주주의 모델을 상상하고 제시할 수 있도록 도와준다고 설명합니다.

그렇다면 디자인이 정부, 공공정책, 시민에게 제공하는 요소는 무엇일까요?

제가 지금부터 소개할 목록은 디자인서적에 따라 다양하지만, 오늘 소개하는 이 여섯 가지는 제가 MBA에서 15년간 디자인씽킹을 가르치며 형성한 정의이자, 최근 영국 공무원들과의 대화를 바탕으로 정리한 것입니다.

여섯 가지 ‘실천(practices)’을 각각 사례와 함께 설명드리겠습니다. 이 중 일부는 오늘 아침 여러분이 진행한 스프린트 사례에서 등장한 이미지와 유사할 수 있습니다.

주의할 점은, 제가 ‘스킬(skills)’이나 ‘방법(methods)’이 아니라 ‘실천(practices)’이라는 단어를 쓴다는 점입니다. 이 용어는 사회이론에서 비롯되었으며, 다음과 같은 의미를 포함합니다. 실천이란 단순한 기술이나 방법이 아니라, 도구와 기술, 사회적 맥락, 제도, 공동체 내에서 공유되는 의미와 정당성을 포괄하는 ‘묶음(bundle)’입니다. 실천이라는 개념은 ‘이 조직에서 어떤 방식으로 일을 수행하는가’를 살펴보게 합니다. 또한, 어떤 도구나 기술은 특정 제도적 맥락에서는 정당화되고 의미 있게 받아들여지며, 어떤 것은 아직 낯설게 여겨질 수 있다는 점도 고려하게 만듭니다.

이것은 특히 공공 관리자와 의사결정자 여러분에게 중요합니다. 여러분은 조직 내에서 새로운 기술, 새로운 실천을 정당화하고 제도화하는 권한을 가진 사람들이기 때문입니다.

즉, ‘새로운 실천’을 ‘조직의 역량(capability)’으로 만들어내는 역할을 하는 것입니다.

이제 여섯 가지 실천을 하나씩 살펴보겠습니다.

1. 시스템을 경험하는 사람들의 관점에 집중하기

오늘 아침 스프린트 사례에서도 자주 등장한 주제입니다. 저는 특히 인류학과 철학에서 뿌리 내린 ‘경험(experience)’이라는 단어를 선호합니다.

첫 번째 이미지는 영국의 컨설팅 회사 ‘스탠바이(Standby)’가 과거 웹사이트에 게시했던 사례입니다.

사진에는 버스에서 스마트폰을 들여다보는 사용자가 보이고, 그 주변에 그를 관찰하고 분석하는 두 명의 디자이너가 있습니다.

이 장면은 디자이너들이 사용자의 실제 행동, 맥락, 감정, 행위를 얼마나 가까이서 세밀하게 관찰하는지를 보여줍니다.

즉, ‘사람들이 실제로 어떻게 어떤 것을 사용하는가’에 대한 치밀한 관심이 디자인 실천의 핵심임을 보여줍니다.

두 번째 이미지는 라이브워크(Livework)라는 컨설팅 회사가 만든 ‘사용자 여정 지도(user journey map)’입니다.

이는 사용자 조사 후 사용자 혹은 특정 대상집단이 서비스나 정책을 어떻게 경험하는지를 시간 흐름에 따라 시각화한 것입니다.

무엇을 언제 어디서 경험하는지를 장문의 다이어그램으로 보여줍니다.

또한 저는 ‘차이(difference)’를 인식하는 경험도 함께 생각하고자 합니다.

다음 이미지는 인클루시브디자인(inclusive design)을 실천하는 팀의 사례입니다. 이들은 신체에 장치를 착용시켜 노인의 신체 조건을 모의 체험하게 합니다. 걷기 불편한 몸을 재현함으로써, 노인을 위한 공간·제품·교통수단 재디자인에 활용됩니다. 이처럼 ‘경험’은 디자인에서 다층적이며 필수적인 실천입니다.

2. 시각화 및 형태화(visualization and materialization)

두 번째 실천은 눈에 보이게 만드는 것, 즉 아이디어에 형태를 부여하는 것입니다.

다음 사례는 제가 북아일랜드에서 수행 중인 연구 프로젝트에서 나온 것입니다.

저희 연구팀은 북부 해안의 한 섬에 있는 지역사회와 함께 시민 중심의 정책을 재디자인하고 있습니다.

이 이미지는 해당 섬의 자치조직이 회의에서 사용한 시각자료입니다.

그들은 약 10년 전부터 회의 시 ‘전문 시각기록가’와 함께 모든 논의를 그림으로 기록해왔습니다.

AI나 서기에게 텍스트 기록을 맡기는 대신, 모두가 공유할 수 있는 시각적 자료로 회의 내용을 저장해왔습니다.

이 자료는 공동체의 집단기억 역할을 하며, 회의 내용을 되돌아보는 용도뿐만 아니라 미래를 위한 대화의 기반으로 활용됩니다.

또 다른 시각화 사례는 2015년 영국 정책랩이 시제품 워크숍에서 만든 ‘레고 시나리오’입니다.

오늘 아침 보셨던 레고 사례처럼, 장소와 상호작용을 모형으로 구현함으로써 정책을 새로운 방식으로 표현하게 됩니다.

2015년 당시 영국의 공무원들에게는 이러한 방식이 처음 경험하는 시도였습니다.

저희 대학교에서는 런던 캠든자치구와 오랜 협력을 유지하며, 공공협업랩(Public Collaboration Lab)을 운영하고 있습니다.

학생들은 커뮤니티, 지방공무원들과 함께 지역 도서관의 미래를 주제로 다양한 프로토타입과 시각화를 시도합니다.

이는 숙련된 디자이너에게는 익숙한 활동이지만, 행정 담당자에게는 새로운 대화 방식이 됩니다.

마지막 사례는 전혀 다른 차원의 시각화입니다.

두바이의 미래박물관(Museum of the Future)에 설치된 슈퍼플럭스(Superflux)의 ‘생명의 금고(Vault of Life)’입니다.

2072년이라는 미래를 상정하고, 멸종된 생물종을 기억하는 전시를 구성함으로써 현재를 위한 질문을 던지는 ‘사변적 디자인(speculative design)’의 사례입니다.

이처럼 어떤 시각화는 종이와 펜, 레고로도 가능하고, 어떤 시각화는 막대한 자원과 기술을 요구합니다.

그러나 이 모든 사례의 공통점은, 바로 ‘형태화’라는 디자인 실천에 있다는 점입니다.

3. 시민과의 공동디자인(Co-design with citizens)

세 번째 실천은 시민과의 공동디자인입니다.

다음 이미지는 영국 정책랩이 초기 활동에서 수행한 사례입니다.

젊은 시민들이 정부 건물 안으로 초대되어 디자인 작업에 참여하고 있으며, 스티커, 오려붙이기, 그림 그리기 등의 비교적 장난감처럼 보이는 도구를 사용하고 있습니다.

이러한 비형식적인 도구들은 오히려 자유로운 발언, 개방성, 수평적 대화를 이끌어냅니다.

당시 정책팀은 이 과정을 통해 청년들과 전혀 다른 방식의 대화를 시작할 수 있었습니다.

이와는 다른 형태의 공동디자인은 앞서 언급한 챌린지 기반 접근처럼, 디지털 플랫폼을 통한 참여 방식으로도 나타납니다.

4. 협업(Collaborative working)

디자인의 네 번째 실천은 부서 간 협업, 직무 간 협업을 포함한 ‘협력적 일하기’입니다.

정책 담당자와 운영 전문가, 서비스 관리자, 기술 전문가 등이 함께 일합니다.

표면적으로는 워크숍의 형태를 띠지만, 핵심은 다양한 전문성을 연결하고 접점을 만들어내는 원칙 그 자체입니다.

5. 통합과 통찰(Synthesizing and integrating)

다섯 번째 실천은 ‘통합과 통찰’입니다.

이 항목에 어울리는 완벽한 이미지는 준비되지 않았지만, 오늘 오전 스프린트에서 누군가 제시한 사례가 좋은 예입니다.

응급보건 서비스 개선을 위한 스프린트에서, 참여자들은 처음엔 ‘용어 문제’를 해결하고자 접근했습니다.

그러나 스프린트를 거치며 그들은 언어 외에도 전략, 서비스 간 협업, 더 넓은 커뮤니케이션 문제를 갖고 있다는 사실을 깨달았습니다.

이것이 바로 ‘재정의(reframing)’입니다.

처음에는 문제를 A라고 생각하지만, 디자인 실천을 통해 문제의 본질이 B 혹은 C임을 새롭게 인식하게 됩니다.

이를 돕는 다양한 도구가 있습니다. 예시로는 네스타(NESTA)의 DIY Toolkit에서 제공하는 ‘변화이론(Theory of Change)’ 시트가 있습니다. 이는 서비스나 정책 개입이 세상을 어떻게 바꿀 것인지, 그 효과의 논리를 구조화하도록 돕는 단순한 1페이지 도구입니다.

또 다른 형태의 통합은 서로 다른 시각을 연결하는 방식입니다.

이 이미지는 영국 정책랩이 자율운항 선박(autonomous shipping)에 대해 제작한 카드 덱입니다. 해당 분야는 아직 제도·정책이 명확히 존재하지 않는 ‘미래 영역’이므로, 정책랩은 다양한 관점과 리서치 결과를 카드 형식으로 통합하고 이를 통해 이해관계자 간 대화를 유도했습니다.

이처럼 디자인의 실천은 ‘통합, 해석, 통찰’을 통해 문제 정의를 바꾸고, 새로운 대응을 가능하게 합니다.

6. 반복 학습 주기(Iterative learning cycles)

마지막 실천은 ‘반복 학습(iterative learning)’입니다.

디자인의 고전적 이해 중 하나는 ‘비선형성(non-linearity)’입니다. 오늘 스프린트 발표자 중 몇몇도 이런 이야기를 했습니다. 디자인 과정은 혼란스럽고 복잡하지만, 디자이너에게는 그것이 일상의 일부이며, 그들의 인지적 스타일이자 제도적으로 정당화된 방식입니다.

이를 표현하는 방식 중 하나가 ‘문제와 해결을 동시에 탐색한다’는 것입니다. 즉, 문제를 먼저 완전히 규정한 후 해결책을 찾는 것이 아니라, 문제 탐색과 해결 탐색이 동시에 진행되며 서로 영향을 주고받는 것입니다.

이 구조를 가장 잘 시각화한 사례는 영국 디자인카운슬의 ‘더블 다이아몬드(Double Diamond)’입니다. 2005년에 처음 제안된 이 프레임워크는 이후 발전되었고, 최근 버전은 문제 탐색과 해결 탐색의 반복 구조를 보다 명확히 보여줍니다.

한편, 앞서 소개한 영국 정부디지털서비스(GDS)는 이를 더 단순한 모델로 정리했습니다.

GDS는 다음과 같은 프로세스를 제시했습니다:

사용자 요구로부터 출발

발견(Discovery) 단계: 사용자의 관점에서 진짜 문제가 무엇인지 발견

알파(Alpha) 시제품

베타(Beta) 시제품

실행(Live)

이 구조는 현재 영국 공무원의 디지털 서비스 운영 방식에 내재화되어 있습니다.

하지만 질문은 이것입니다.

“정책도 이러한 반복적 디자인 방식으로 의도적으로 디자인된다면 어떨까?”

그렇다면 프로토타이핑이란 어떤 모습일까요?

오늘 아침에도 몇 가지 예를 보셨겠지만, 여기 두 가지 대표적 형태가 있습니다.

하나는 종이 기반 프로토타이핑입니다. 지금 우리 모두가 스마트폰을 가지고 있고, 아까 슬라이도(Slido)를 통해 멋진 아이디어를 공유한 것처럼 기술을 활용하고 있지만, 사실 종이 기반의 프로토타이핑은 더 빠르고 더 저렴하며, 손으로 만질 수 있는 실제감을 제공합니다.

또 다른 형태는 사람들이 함께 ‘만드는’ 방식의 프로토타이핑입니다. 말로 표현하거나 문서로 정리하는 것이 아니라, 함께 손을 움직여 무언가를 만들며 문제를 시각화하는 것입니다. 어릴 적 누구나 가졌던 ‘만드는 능력’을 다시 불러오는 과정입니다.

그러나 이러한 능력은 공공행정 조직에서는 거의 사라졌으며, 공식적 업무의 일부로 간주되지 않고 있습니다.

공동창작은 또한 장소 기반(place-based)으로도 이루어집니다. 다음 이미지는 영국 버밍엄에서 진행된 한 시민참여 프로젝트 사례입니다. 이 프로젝트는 정부 조직이 아니라, 자선단체의 지원을 받으며 지역주민과 정책·공공서비스 생태계를 연결하는 중간조직이 수행합니다. 이들은 공동체 안에서 함께 모이고, 새로운 해결책을 함께 만들며, 공유된 문제를 다르게 해결해보려는 시도를 이어갑니다.

이처럼 지금까지 디자인의 여섯 가지 실천을 소개했고, 그 중심에는 ‘현재(what is)’와 ‘가능성(what could be)’ 사이를 매개하는 디자인의 힘이 있습니다.

이제 한 가지 사례를 자세히 소개하겠습니다.

영국 정부의 실제 정책디자인 사례입니다. 조금 시간이 지났지만 괜찮다면 설명을 이어가겠습니다.

(관중 요청에 따라 사례 소개 이어감)

사례: 영국 이민 및 망명 항소 절차 개선 프로젝트

이 사례는 영국 법원 및 재판소청(HM Courts & Tribunals Service)이 진행한 프로젝트입니다. 서비스디자인 컨설팅회사 ‘엔진(Engine)’과 협업했습니다. 제가 공유하는 모든 자료는 공개된 케이스스터디이며, 2021년 서비스디자인네트워크 어워드 수상작으로, 영상 및 문서도 온라인에서 확인할 수 있습니다.

영국에 입국한 사람들이 체류 허가를 신청할 수 있습니다. 이 신청은 국제법 및 영국 국내법에 따라 심사되며, 거절될 경우 항소할 수 있습니다.

2018년 당시, 매년 약 50,000명이 ‘거절’ 판정을 받고 항소를 제기했습니다. 그 중 절반은 항소 결과 ‘당사자 승소’로 결론이 났습니다. 즉, 처음부터 정부가 잘못된 판단을 내렸다는 뜻입니다. 이는 엄청난 행정 낭비이자, 당사자에게는 불필요한 고통을 유발하는 구조였습니다.

이 문제를 해결하기 위해 정부는 종이 기반 행정 대신 디지털 기반 서비스로 전환하는 프로젝트를 시작했습니다.

디자인 프로세스는 다음 단계를 따랐습니다:

발견(Discovery)

알파 프로토타입 제작(Alpha) — 소규모 사용자 대상

베타 프로토타입(Beta) — 공개 테스트

지속적인 학습과 반복(Iteration)

실천 1: 사용자 경험 탐색

이 영상에서는 항소 당사자와의 인터뷰, 워크숍 장면이 등장합니다.

이들은 대부분 두려움을 느끼고, 영어 실력이 부족하며, 국가를 신뢰하지 못하는 사람들입니다.

이들의 이야기를 듣고, 그 경험을 케이스 담당자, 판사, 관계자와 공유함으로써 ‘사용자 중심의 시스템’이 구체화되었습니다.

실천 2: 공동디자인

다음 이미지는 항소 당사자들과의 공동디자인 워크숍 장면입니다. 그들은 ‘미래의 항소 시스템은 어떤 모습이어야 하는가?’를 함께 구상하고, 스스로 구체적인 시나리오를 제안했습니다. 이러한 구상은 문서화되어 정부 내 관련 부서 간 연계 구조로 발전되었습니다.

실천 3: 이해관계자 통합

이 프로젝트는 이민청, 재판소, 판사, 변호사, 항소 당사자, 옹호 단체 등을 한 자리에 모아 처음으로 ‘경험 중심’의 시각으로 전체 시스템을 통합 설계하였습니다.

결과

전체 항소 중 28%는 실제 재판 없이 조기 해결됨 → 당사자의 스트레스와 비용 감소

항소 절차가 기존 대비 절반 시간으로 단축됨

사용자들은 한 번만 이야기하면 되는 구조를 경험함 → 같은 이야기를 판사·변호사·행정관에게 반복하지 않아도 됨

모든 정보가 한 곳에 통합되어 이해도와 접근성 향상

결과적으로 시스템은 더 포용적이고 접근 가능한 방향으로 진화함

판사와 케이스워커는 더 어려운 사례에 집중할 수 있는 시간과 여유 확보

이 프로젝트는 지금도 계속 중이며, 디자인 실천이 복잡하고 민감한 공공서비스 시스템에서 어떻게 성과를 내는지 잘 보여주는 대표 사례입니다.

그렇다면 지금까지의 내용을 통해 우리는 어디에 도달했을까요?

저는 지난 1년 동안 세 명의 정치학자들과 함께 작업해왔습니다.

그들은 캐서린 호세(Kathryn Jose), 리나 카텔(Riina Kattel), 리즈 리처드슨(Liz Richardson)입니다.

우리는 기존의 정책주기를 새롭게 재구성하는 모델을 제안하고 있습니다.

이 작업은 현재 진행 중이며, 아직 공식적으로 발표되지는 않았습니다.

우리는 기존 정책주기를 시각적으로 다듬고, 여기에 디자인 관점을 반영한 세 가지 핵심 요소를 추가했습니다.

이를 통해 정책개발 전 과정에서 사람들의 경험이 중심이 되는 정책주기를 제안합니다.

첫 번째 추가 요소는 오른쪽에 위치한 주황색 상자입니다. 이것은 정책주기가 사람들의 일상생활, 즉 시스템과 정책을 경험하는 시민들의 삶에 ‘기반’을 두어야 한다는 주장입니다. 여기 계신 여러분께는 어쩌면 당연하게 느껴질 수 있지만, 앞서 보여드렸던 전통적 정책주기에는 이런 개념이 포함되어 있지 않습니다.

두 번째 추가 요소는 각 단계 위에 위치한 작은 주황색 원과 화살표입니다. 이는 정책개발의 모든 단계—의제 설정, 리서치, 정책디자인, 실행 등—에서 시민들의 삶의 경험과 직접적인 접촉이 이루어져야 한다는 뜻입니다. 이러한 접촉은 앞서 다룬 워크숍, 챌린지, 프로토타이핑과 같은 디자인 실천을 통해 가능해집니다.

세 번째 추가 요소는 각 단계 사이에 있는 검은색 작은 화살표들입니다. 이들은 각 단계가 서로 연결되어 있다는 점, 즉 순환적 구조를 넘어서 상호 학습이 이루어져야 한다는 점을 시각화합니다.

한편으로는 이 모델이 새롭다고 할 수 있고, 다른 한편으로는 너무나 자명한 이야기일 수도 있습니다.

하지만 우리가 주장하는 바는 다음과 같습니다.

정책주기 전반에 걸쳐 디자인의 실천들을 적극적으로 도입하면,

'현재'와 '가능성' 사이를 연결하는 매개 역할을 하게 되고, 이는 정책의 구조와 효과를 근본적으로 변화시킬 수 있다는 것입니다.

그렇다면 어떤 결과를 기대할 수 있을까요?

디자인 실천을 적용하면 다음과 같은 효과가 나타납니다.

낭비와 비효율을 줄일 수 있습니다.

시민의 역량을 강화하고, 포용성을 확대할 수 있습니다.

문제를 사후에 해결하지 않고, 사전에 올바른 문제를 정의하고 대응할 수 있습니다.

문제를 시스템의 다른 영역으로 ‘떠넘기지 않고’ 구조적으로 다룰 수 있습니다.

하지만 이것은 단순한 ‘효율성’이나 ‘효과성’ 차원의 개선에 그치지 않습니다. 더 나아가 우리는 더 민주적인 미래로 향하게 됩니다.

왜냐하면 이 과정을 통해 시민을 포함시키고, 시민들이 '현재와 가능성 사이'를 직접 매개하는 주체로 자리하게 되기 때문입니다.

이제 마지막으로, 이러한 디자인 실천들이 단지 몇몇 개별 사례나 선구자들의 실험에 머무르지 않고, 정부 시스템 전반에 걸쳐 ‘일상적인 방식’이 되기 위해 무엇이 필요한지를 살펴보겠습니다.

이러한 전환을 가능하게 하기 위해 필요한 것은 다음과 같습니다.

리더십과 옹호(Leadership and advocacy)

조직 내외부에서 디자인을 정당화하고, 그 가치를 설명하고, 지지하는 리더가 필요합니다.

자원(Resources)

이는 예산일 수도 있고, 기존에 있는 자원을 다른 방식으로 재배분하는 것도 포함됩니다.

실천공동체(Communities of practice)

블로그나 플랫폼처럼 보일 수 있지만, 실은 공동 학습, 교육, 역량개발을 위한 네트워크입니다.

여기에는 공통된 정의와 표준이 포함되어야 합니다.

조달구조의 변화(Procurement reform)

전문성과 실험적 역량을 가진 조직이나 개인이 정부 사업에 참여할 수 있도록 구조를 조정해야 합니다.

현재는 대형 계약자에게만 유리한 구조가 여전히 많습니다.

개방성(Working in the open)

성공사례뿐 아니라 실패사례도 공유하고, 서로 배울 수 있도록 정보와 경험을 공개하는 문화가 필요합니다.

제가 앞서 소개한 이 다섯 가지 요소 중 일부는 영국 디지털정부서비스(Government Digital Service, GDS)의 연구에서 가져온 것입니다. 리나 카텔(Riina Kattel, 유니버시티칼리지런던 소속, 에스토니아 출신 연구자)과 공동연구자들은 영국 정부가 GDS를 통해 어떻게 디지털 역량을 시스템 차원으로 확장했는지를 분석했습니다. 그 연구에서 GDS의 성공은 바로 위에서 언급한 조건들을 단계적으로 구축한 데에 있다는 결론을 내립니다.

이제 두 가지 구체적 사례를 통해 '제도화된 역량 구축'이 실제로 어떻게 구현되는지를 보여드리겠습니다.

첫 번째는 역량 프레임워크(Capability Framework)입니다.

GDS는 약 850명의 조직이며, 그 외에 정부 전반에도 다양한 디지털팀이 존재합니다.

이들은 ‘사용자 리서처’, ‘인터랙션 디자이너’, ‘콘텐츠 디자이너’, ‘그래픽 디자이너’ 등의 직무군으로 구성되며,

이 각각의 직무는 ‘표준(role standards)’과 명확한 역할 정의를 갖고 있습니다.

이는 인사정책과 채용기준에도 반영되어 있습니다.

즉, 디지털과 디자인 업무가 정식 직무로 제도화된 것입니다.

두 번째는 NHS(영국국민보건서비스)에서 구축된 고도화된 디자인 툴킷 사례입니다.

이 툴킷은 브랜드상으로는 NHS 이름이 전면에 나오지 않지만, 그 뿌리는 NHS 혁신기관에서 개발된 것입니다.

특히 ‘헬스케어 디자인’이라는 전문영역에서 학계와 공동으로 엄밀한 검증 과정을 거쳐 개발되었으며, 이를 ‘경험 기반 공동디자인(Experience-Based Co-Design)’이라 부릅니다. 이는 영국뿐 아니라 다른 국가의 헬스케어 시스템에서도 확산되고 있습니다.

이 툴킷은 단지 도구모음이 아니라, 해당 시스템 안에서 디자인 접근이 어떤 결과를 낳는지를 구체적 연구자료와 방법론을 통해 뒷받침합니다.

이제 정리하겠습니다.

제가 오늘 공유한 내용은, 정부·공공정책·시민사회의 다양한 영역에서

디자인 생태계가 어떻게 확장되고 있으며, 그 실천들이 어떤 방식으로 자리잡고 있는가에 대한 점증하는 증거들입니다.

디자인 실천은 지금 전 세계적으로 다양한 방식으로 사용되고 있습니다. 그러나 아직까지도 연구와 평가 측면에서는 격차가 존재합니다. 특히 헬스케어 분야를 제외하면, 많은 영역에서 체계적 연구가 부족합니다. 이에 따라 우리는 다음 세대를 위한 ‘정의(definitions)’와 ‘프레임워크(frameworks)’ 구축이 필요합니다.

예를 들어, 영국 정부는 현재 디자인과 관련한 공공부문 ‘역량 정의(capability definitions)’를 표준화하려는 시도를 하고 있습니다.

이는 향후 연구와 실천을 위한 기반이 될 것입니다.

또한 오늘 저는, 공공부문에서 디자인을 확산시키기 위해 어떤 조건들이 필요한지도 말씀드렸습니다.

이제 질문은 여러분 자신에게로 향합니다.

‘이러한 실천들은 라트비아의 공공 관리자이자 리더인 여러분에게 무엇을 의미할까?’

20년 전, 덴마크가 이 논의를 이끌었습니다. 북유럽의 비교적 작은 국가였던 덴마크는 ‘마인드랩(MindLab)’이라는 실험조직을 통해 디자인을 공공정책에 접목시키기 시작했고, 지금도 우리는 크리스티안 바손(Christian Bason)의 저작을 인용하며 그 경험에서 배우고 있습니다.

그리고 지금 이 자리에서, 저는 라트비아가 다음 단계의 역할을 할 수 있는 가능성을 봅니다.

민주주의 유럽의 경계에 위치한 이곳에서, 여러분은 역사와 지정학이라는 특수한 맥락을 안고 있습니다.

여러분은 ‘민주주의의 부재’를 아직도 생생하게 기억하고 있으며, 민주적 가치와는 다른 체제를 지닌 ‘매우 큰 이웃 국가’와 공존하고 있습니다.

이러한 조건 속에서, 여러분은 기후, 이주, 불평등, 시민 불신 등 다른 국가들과 마찬가지로 복합적 문제에 대응해야 합니다.

그러나 저는 오늘 이 자리를 통해, 여러분이 실험정신과 실행력을 갖춘 준비된 공동체라는 점을 분명히 확인했습니다.

이제 라트비아는 디자인을 통해 공공행정을 혁신하는 다음 단계로 나아갈 수 있는 위치에 있습니다.

디자인은 더 이상 ‘워크숍에서만 사용하는 특이한 도구’가 아니라, 정부의 ‘일상적 실행 방식’으로 자리잡을 수 있습니다.

그리고 그것은 여러분의 리더십에 달려 있습니다.

저는 여러분이 앞으로 어떤 일을 계획하고, 실행에 옮길지 듣게 되기를 고대합니다.

감사합니다.

(질의응답 시작)

네, 감사합니다 루시.

지금 이 자리에 네 가지 질문이 도착했으며,

모두 루시의 강연과 매우 밀접하게 연관된 주제입니다.

이 환경, 이 맥락에서 우리가 함께 이야기해볼 만한 주제들입니다.

첫 번째 질문은 가장 근본적이면서도 중요합니다.

디자인 주도 조직 전환(design-led transformation)을 시작하기 위해

팀에 반드시 있어야 할 ‘핵심 역량 세 가지’를 꼽는다면 무엇입니까?

좋은 질문입니다.

첫 번째는 ‘호기심(curiosity)’입니다.

사람들이 어떻게 살아가는지를 궁금해하고,

왜 시스템이 지금 이 상태인지를 이해하고자 하는 태도입니다.

두 번째는 ‘개방성(openness)’입니다.

도전을 받아들이는 것, 새로운 아이디어를 받아들이는 것,

내가 틀릴 수 있다는 가능성을 인정하는 태도입니다.

세 번째는 ‘용기(courage)’인데, 이게 기술이라기보다는 마인드셋에 가깝습니다.

저는 개별 기술보다는 ‘실천(practices)’이라는 묶음으로 생각합니다.

우리의 기술은 개인 특성일 수도 있고,

우리가 어떤 환경과 기회를 가졌는가에 따라 형성되기도 합니다.

그렇다면 개방성도 기술인가요?

어쩌면 기술일 수도 있고, 아닐 수도 있겠네요.

그래도 마지막으로 하나 더 꼽자면 ‘학습 지향성(learning orientation)’입니다.

우리는 끊임없이 반성(reflection)을 통해 학습합니다.

실행 중에 스스로를 돌아보는 ‘실천 속 반성(reflection-in-action)’과

행동 이후에 돌아보는 ‘행동 후 반성(reflection-on-action)’ 모두 포함됩니다.

감사합니다.

두 번째 질문은 첫 번째 질문과 연결됩니다.

‘기술’을 확보했다고 가정할 때,

과연 한 명의 개인이 조직 내에서 변화의 시작점이 될 수 있을까요?

의지만 있다면 가능합니까? 어디서부터 시작해야 하나요?

저는 우리 대부분이 이미 어떤 네트워크의 일부라고 생각합니다.

팀이나 조직 안에서는 혼자일 수 있지만,

디지털팀 같은 곳에는 이미 사용자 중심 디자인을 이해한 동료가 있을 수 있습니다.

그러니 ‘동지(allies)’를 찾으세요.

그들과 함께 작게라도 무언가를 시도해보세요.

그리고 앞서 말한 세 가지 자질—호기심, 개방성, 학습—을 실천하세요.

제가 속한 대학도 하나의 제도이고, 저 역시 그 안에서 이런 시도를 하고 있습니다.

공무원 여러분과 마찬가지로, 저 역시 작게 시작하고 주변에 공간을 마련하는 방식으로 접근합니다.

그러니 ‘혼자’라고 느끼실 필요는 없습니다.

다른 지방정부나 이노베이션랩,

혹은 온라인에 있는 다양한 툴킷과 영상,

심지어 제가 언급했던 GovJam 같은 국제행사도 참여할 수 있습니다.

주말 동안 전 세계 사람들과 함께 학습할 수 있으니까요.

진짜 마지막 질문입니다.

“아무것도 바꾸고 싶지 않은 상사를 어떻게 설득하나요?”

좋습니다.

우선 그 상사가 무엇을 중요하게 생각하는지 파악하세요. 그녀는 무엇에 관심이 있나요?

모든 사람은 자신이 중요하게 생각하는 것이 있습니다.

그 상사가 무엇을 이루고자 하는지 살펴보세요.

그리고 그녀가 원하는 결과를 이루기 위해, 내가 하는 디자인 활동이 어떻게 도움이 되는지를 보여주세요.

즉, ‘그녀의 우선순위’에 맞춰서 번역(translating)해주는 겁니다.

그리고 마지막 질문은 ‘두려움을 어떻게 극복할 것인가’입니다.

저는 예술·디자인 대학에서 일하기 때문에, 학생들과 동료들이 자주 하는 말이 있습니다.

“프로세스를 신뢰하라(Trust the process)”

하지만 단지 프로세스가 아니라, 저는 이렇게 말하고 싶습니다.

“실천을 신뢰하라(Trust the practices)”

이 실천들은 실제로 ‘무언가를 다르게 만들 수 있는 것들’입니다. 현재와 가능성 사이를 매개하며, 보다 포용적이고, 자원을 더 잘 쓰고, 사람들이 중요하게 여기는 문제를 진짜로 해결하는 미래로 나아가게 해줍니다.

그러니 실천을 신뢰하세요.

감사합니다.

그리고 우리가 어제 이야기했던 내용—‘디자인은 민주주의의 좋은 힘이 될 수 있다’—와도 연결되네요.

오늘의 영감을 주신 강연에 감사드립니다, 루시.

이 자리가 단지 시작이 되기를 바랍니다.

오늘 함께해주셔서 감사합니다.

'서비스디자인 > 정책디자인' 카테고리의 다른 글

| (영상) 과학이 권력을 만났을 때 - 제프 멀건 (4) | 2025.07.06 |

|---|---|

| (영상) 더 나은 공공부문 조직 설계하기 - 제프 멀건 (1) | 2025.07.06 |

| (영상) 모두를 위한 변화, 정부의 디자인 - 루 다운(Lou Downe) 강연 (1) | 2025.07.03 |

| (웨비나) 확장: 디자인으로 미래를 확장하다 - 크리스티안 바손 (1) | 2025.07.02 |

| (논문) 변방의 정책랩: 혁신 수용을 높이기 위한 경계-넘기 전략 - Andreas Hagedorn Krogh. 2024. (0) | 2025.07.01 |

| (논문) 공공부문에서 디자인사고를 가능하게 하기: 전략의 분류체계 - Geert Brinkman 등 (0) | 2025.06.30 |