2025. 6. 28. 23:51ㆍ서비스디자인/정책디자인

이 논문은 디자이너가 정책결정 과정에 어떻게 관여할 수 있는가에 대한 현실적인 전략을 제시한다. ‘인프라스트럭처링’이라는 개념은 디자인을 단기 개입이 아닌 장기적 구조 형성의 행위로 재정의하며, 한국에서도 디자이너가 제도적 영향력을 갖기 위해 어떤 조건이 필요한지를 고민하게 한다. 정책을 바꾸기 위해서는 참여자 중심의 디자인 실천과 제도적 연계 전략이 함께 설계되어야 한다는 것이 이 논문의 핵심 시사점이다.

* 이 논문에서 '인프라스트럭처링'은 정책에 영향을 미치는 다양한 요소(관계, 실천, 자원, 제도, 사회적 조건)를 점진적이고 전략적으로 구축해나가는 과정을 통틀어 의미한다.

정책에 영향을 미치기 위한 인프라스트럭처링으로서의 디자인

Designing as Infrastructuring to Impact Policy

DRS2024: Research Papers

조이스 이(Joyce Yee)*, 니콜라스 스펜서(Nicholas Spencer), 마거릿 앤 디파이터(Margaret Anne Defeyter)

노섬브리아대학교(Northumbria University), 영국

*교신 이메일: joyce.yee@northumbria.ac.uk

원문 출처 : https://dl.designresearchsociety.org/drs-conference-papers/drs2024/researchpapers/238/

doi.org/10.21606/drs.2024.805

번역 : 챗GPT (요약, 생략된 부분이 있을 수 있습니다. 원본을 확인해주세요.)

초록(Abstract):

정책을 위한 디자인에 관한 담론은 종종 중앙정부에서의 정책결정 과정을 디자인이 어떻게 지원하는지를 중심으로 이루어진다. 그러나 실제로는 공식적인 정책 공간 외부에서도 정책 개발에 기여하는 다양한 디자인 실천이 존재한다. 본 논문은 이러한 맥락에서 우리의 작업을 '정책을 위한 디자인(designing for policy)'으로 정의한다. 이는 정책에 영향을 미치기 위해 공식 정책 시스템 바깥에서 이루어지는 디자인 작업을 의미한다. 본 논문은 영국의 4개 지방정부(local authorities)에서 청년들과 함께 수행한 공동디자인(co-design) 개입 사례를 바탕으로 얻은 학습을 제시한다. 주요 목표는 다음 두 가지이다:

a) 연령에 적합한 휴일활동 및 급식(Holiday Activities and Food, HAF) 프로그램을 디자인하는 것

b) 국가정책(national policy)에 영향을 미치는 것이다.

우리는 '정책을 위한 디자인'이라는 개념을 확장함으로써, 공공서비스 디자인을 통해 정책에 영향을 미치려 할 때 요구되는 고려사항에 주목하고자 한다. 이를 위해 우리는 인프라스트럭처링(infrastructuring) 접근을 채택하였다. 이 방식은 정책을 학습하고 영향을 미치는 동시에 지역 및 국가 차원에서 가치를 제공하는 데 도움을 준다. 본 논문은 디자이너들이 정책결정 과정에 어떻게 기여할 수 있는지를 이해하기 위한 지속적인 논의에 기여한다.

핵심어: 정책결정, 공동디자인, 인프라스트럭처링, 정책디자인

1. 정책에 영향을 미치기 위한 디자인

정책을 위한 디자인은 정책과 디자인 양 영역 모두에서 점점 더 주목받고 있는 분야이다(Lewis, McGann & Blomkamp, 2020; van Buuren et al., 2020). 이는 정책 문제를 재구성하고, 해결책의 우선순위를 재조정하며, 정책 프로토타입을 공동으로 창출할 수 있는 능력 때문이다(Villa Alvarez, Auricchio, & Mortati, 2020).

현재의 담론은 주로 중앙정부 내 정책 팀에서 디자인이 어떻게 활용되는지, 공공서비스혁신랩(PSI 랩) 혹은 유닛을 통해 디자인 역량이 어떻게 개발되고 있는지에 초점을 맞춘다(Mortati, Mullagh & Schmidt, 2022). 논의는 다음과 같은 영역에서 활발하게 이루어지고 있다: 정책결정 내에서 디자인이 작동하는 공간과 장소(예: PSI 랩), 공공참여를 지원하기 위한 정책 프로세스 내 디자인 개입의 유형, 그리고 공동디자인 및 참여디자인과 같은 디자인 이론과 방법이 정책결정에서의 혁신적 실천을 어떻게 지원하는가(Mortati, Mullagh & Schmidt, 2022).

정책을 위한 디자인은 정책의 전 생애 주기(life cycle)에서 다양한 지점에서 디자인을 활용하는 것을 포괄한다. 이는 초기 정책 형성부터 정책 실행까지를 포함하며, 최종적으로는 구체적인 결과물(즉, 공공서비스)로 이어진다. 정책을 위한 디자인 연구는 이러한 일련의 과정을 탐색하는 데 중점을 둔다.

정책을 위한 디자인 연구는 종종 디자인이 이미 정책결정의 장에 도입되어 중앙정부에서 정책결정자들과 직접 협력하는 사례를 탐구한다(Mortati, 2019). 그러나 최근에는 지방정부에서 기존 또는 새로운 공공서비스를 재디자인하는 과정을 통해 디자인이 정책에 간접적으로 영향을 미치는 다른 방식들도 점점 더 인정받고 조명되고 있다(Bason, 2016; Junginger, 2017; Sirendi & Taveter, 2016; Trischler, Dietrich & Rundle-Thiele, 2019 참조). 이러한 사례들은 종종 정책 형성이 아니라 정책 실행으로 분류된다.

이 두 실천의 구분은 까다로울 수 있다. 살리나스(Salinas, 2022)가 지적하듯, 국가 정책 수준에서 변화를 이끌 수 있는 권한이 없다면, 지방정부 수준에서의 서비스 개선 노력은 종종 저해될 수 있기 때문이다. 따라서 우리는 지역 정책과 국가 정책 간의 접점, 그리고 지역에서 서비스를 디자인하는 것이 어떻게 국가 정책에 영향을 미칠 수 있는지를 주목한다.

본 논문에서 다루는 사례는 ‘서비스를 위한 디자인’과 ‘정책을 위한 디자인’ 실천 모두를 포함한다. 이 사례는 영국 맥락에서 지역 및 국가 정부 차원에서 시민의 참여와 개입을 확대하기 위한 일련의 공동디자인 개입을 바탕으로 한다. 우리는 네 개의 지방정부와 협력하여 청년을 위한 적절한 휴일활동 및 급식(Holiday Activities and Food, HAF) 프로그램을 디자인하였다. 이 작업은 두 가지 목적을 갖는다. 첫째, 지방정부와 그 파트너들이 실행할 수 있도록 청년을 위한 장소 기반 HAF 프로그램을 발굴하는 것이며(HAF Plus로 정의함), 둘째, 기존의 국가 HAF 정책을 보완하는 데 활용할 수 있는 HAF Plus 프레임워크를 제안하는 것이다.

이 작업의 주요 내용은 ‘서비스를 위한 디자인’으로 분류될 수 있지만, 우리는 그것이 그 범위를 넘는다고 본다. 우리는 ‘정책을 위한 디자인’ 실천과 구별되는, ‘정책을 디자인하는 것’이 무엇을 의미하는지에 대한 논의를 열고자 한다. ‘정책을 위한 디자인’은 일반적으로 정부 내 PSI 랩에서 정책결정자들과 협력하는 것을 수반한다.

우리는 먼저 본 논문을 구성하는 데 기반이 된 HAF 프로그램과 공동디자인 작업의 배경을 제시한 후, 이를 분석하고 위치 지을 수 있는 관련 이론들을 소개한다. 마지막으로 디자인리서치 커뮤니티를 위한 주요 통찰과 학습 내용을 제시하며 논문을 마무리한다.

2. 청년과 함께하는 Holiday Activities and Food Plus 프레임워크 공동디자인

2.1 배경

Holiday Activities and Food(HAF) 프로그램은 2018년 영국 정부에 의해 도입되었다. 이 프로그램은 영국 전역의 153개 지방정부 관할 지역에서 5세부터 16세까지의 학령기 아동을 대상으로, 방학 기간 동안 건강한 식사와 유익한 활동을 제공함으로써 사회경제적 취약 아동을 지원하는 것을 목표로 한다. 이 제도는 영국 의회의 보고서 『배고픈 방학(Hungry Holidays)』(Forsey, 2017)에 대한 대응으로 마련되었으며, 해당 보고서는 방학 기간이 상대적 빈곤 상태에 놓인 가정에게는 부담이 되는 시기임을 보여주었다.

영국에서는 세후 가구 소득이 7,400파운드 이하이고, 사회보장급여를 포함한 경우 무상급식 대상에 해당된다. 학기 중 무상급식은 많은 아동에게 영양적 안전망 역할을 한다(Bremner & Defeyter, 2022).

그러나 문제는, 방학 중 무상급식이 제공되지 않을 경우 많은 가정이 재정적 부담 증가와 함께, ‘방학기 식량 불안정(holiday hunger)’이라는 특정한 형태의 식량 부족 위험에 놓이게 된다는 점이다(Long, Defeyter & Stretesky, 2021a). 여기에 더해 육아 및 가족 활동 비용 증가까지 겹쳐 부담이 커진다(Shinwell & Defeyter, 2021).

2018년부터 2020년까지의 시범사업이 성공적으로 운영된 후, HAF 프로그램은 2021년에 153개 모든 지방정부로 전면 확대되었다. 같은 해, 영국 교육부(Department for Education, DfE)는 2024년 말까지 영국 전역의 카운티급 지방정부에 연간 2억 2천만 파운드의 예산을 배정하며 HAF 프로그램을 지원하겠다고 발표하였다.

DfE가 2022년에 의뢰한 HAF 프로그램 평가에 따르면, 이 프로그램은 참여율 측면에서 비교적 성공적이었으며, 아동들에게 다양한 긍정적인 성과를 제공하였다. 그러나 참가자의 76%가 초등학교 연령대(511세)였으며, 프로그램의 대상이 516세 전체 학령기 아동임에도 불구하고 11~16세 청소년은 제대로 반영되지 못하였다.

2022년 한 해 동안 영국 전역의 청년 약 500명을 대상으로 진행된 자문 과정에서, 현행 HAF 프로그램이 11~16세 청소년의 요구를 충분히 충족하지 못한다는 사실이 드러났다. 이 연령대의 많은 청년이 a) HAF의 존재 자체를 모르거나, b) 존재는 알지만 참여를 원치 않는 것으로 나타났다. 이는 심각한 문제이다. 식량 불안정은 청소년의 신체적·정신적 건강 저하와 밀접하게 연관되어 있기 때문이다(Long et al., 2021b).

이에 따라 11~16세 청소년의 낮은 HAF 참여율을 더 잘 이해하기 위해, 노섬브리아대학교(Northumbria University)는 HAF 실행 경험이 풍부한 4개 지방정부 및 지역 HAF 운영기관들과 협력하여, 청년의 목소리를 중심에 둔 프로젝트를 공동 수행하였다. 각 지역은 인구통계, 지리, 교통 접근성, 자원 등에서 매우 상이한 맥락을 가지고 있었기 때문에, 지역별 수요를 실질적으로 반영하면서도, 그 결과를 국가 HAF 정책에 반영할 수 있는 설계가 중요하였다.

이 프로젝트는 노섬브리아대학교 헬씨리빙랩(Healthy Living Lab, HLL)과 디자인스쿨(School of Design)이 주도하였으며, 다양한 파트너 기관이 이를 지원하였다. HLL은 아동 식량 불안정과 빈곤 관련 문제에 대한 선도적 연구 기관이다. 제3저자는 이 연구소의 소장이며, 그녀와 연구팀의 연구는 영국 내 HAF 프로그램의 전국 확대 결정에 있어 정부의 사고 방식과 교육부의 판단에 중요한 영향을 미쳤다.

이 프로젝트에는 디자인스쿨 소속 제1저자와 제2저자가 초대되어 협력하였으며, 이들은 공동디자인(co-design) 및 참여디자인(participatory design)에 대한 전문성을 바탕으로, 11~16세 청소년을 위한 신규 HAF Plus 프로그램 개발에 청년들을 참여시켰다.

영양과학, 교육, 스포츠심리학 등의 분야에서 전문성을 가진 연구자 3명도 함께 참여하였지만, 본 논문은 디자인의 기여와 실천 방식에 초점을 맞추며, 이를 통해 정책을 위한 디자인 담론에 대한 시사점을 도출하고자 한다.

2.2 우리가 한 일

이 프로젝트는 2022년 두 달 동안 진행되었으며, 두 개의 단계로 구성되었다.

1단계는 지역 HAF 코디네이터 및 청년들과 협력하여 지역에 적합한 HAF Plus 프로그램을 공동디자인하는 것이었다.

2단계는 네 개 지역의 참여 과정에서 도출된 인사이트를 통합하여, 현재의 국가 HAF 정책을 청년의 요구에 더 잘 부응하도록 개선할 수 있도록 정책 변화 촉구에 활용하는 것이었다.

청년들이 워크숍 참여의 핵심 대상이었기 때문에, 활동들은 놀이성, 협력, 상호 학습의 원칙에 기반해 설계되었다. 이러한 원칙은 청년의 참여를 이끌어내는 효과적인 방식으로 잘 알려져 있다(Hagen et al., 2018; Nicholas et al., 2012 참조).

청년들은 프로젝트 파트너 기관의 협조를 통해 비확률 표집 방식(non-probabilistic sampling method)으로 모집되었으며, 이들 기관은 청년들과 긴밀한 실무 관계를 맺고 있었다. 모집된 청년들은 HAF에 참여한 경험이 있는 사람과 없는 사람 모두를 포함하였다. 이는 청년들이 참여 요청의 출처에 대해 신뢰감을 느끼도록 하며, 공동디자인 활동을 위한 신뢰 기반의 공간을 조성하는 데 기여하였다.

프로젝트 1단계는 연구팀과의 협력 경험이 풍부한 네 개 지역에서 진행되었다. 이들 지역은 다음과 같다:

영국 북동부의 두 개 지방정부: 게이츠헤드 시의회(Gateshead Council), 노섬벌랜드 카운티 카운슬(Northumberland County Council), HAF 코디네이터 리딩링크(Leading Link) 포함

미들랜드 지역의 버밍엄 시의회(Birmingham City Council), HAF 코디네이터 스트리트게임즈(Street Games) 포함

런던 지역의 브렌트 시의회(Brent Council), 런던 시장 기금(Mayor’s Fund for London)의 지원을 받음

각 지역에서는 이틀간의 워크숍이 열렸다. 첫째 날은 청년들과 함께 진행되었고(도표 1 참조), 둘째 날에는 학계 인사 및 HAF 실행 파트너 기관의 직원 등 전문가들이 추가로 참여하였다.

2단계에서는 런던 네스타(Nesta)에서 이틀간의 전국 워크숍(national workshop)이 진행되었으며, 모든 지역의 청년들과 성인 참여자들이 모여 각자의 HAF Plus 프로그램에 대한 아이디어를 공유하고 토론하였다. 워크숍 둘째 날에는 프로젝트에 참여한 청년들이 초청받은 100명 이상의 참석자(정책결정자 포함) 앞에서 자신들의 아이디어를 발표하였다.

프로그램에서 활용된 방법, 활동, 성과에 대한 자세한 정보는 프로젝트 보고서(Defeyter et al., 2022)에 수록되어 있다.

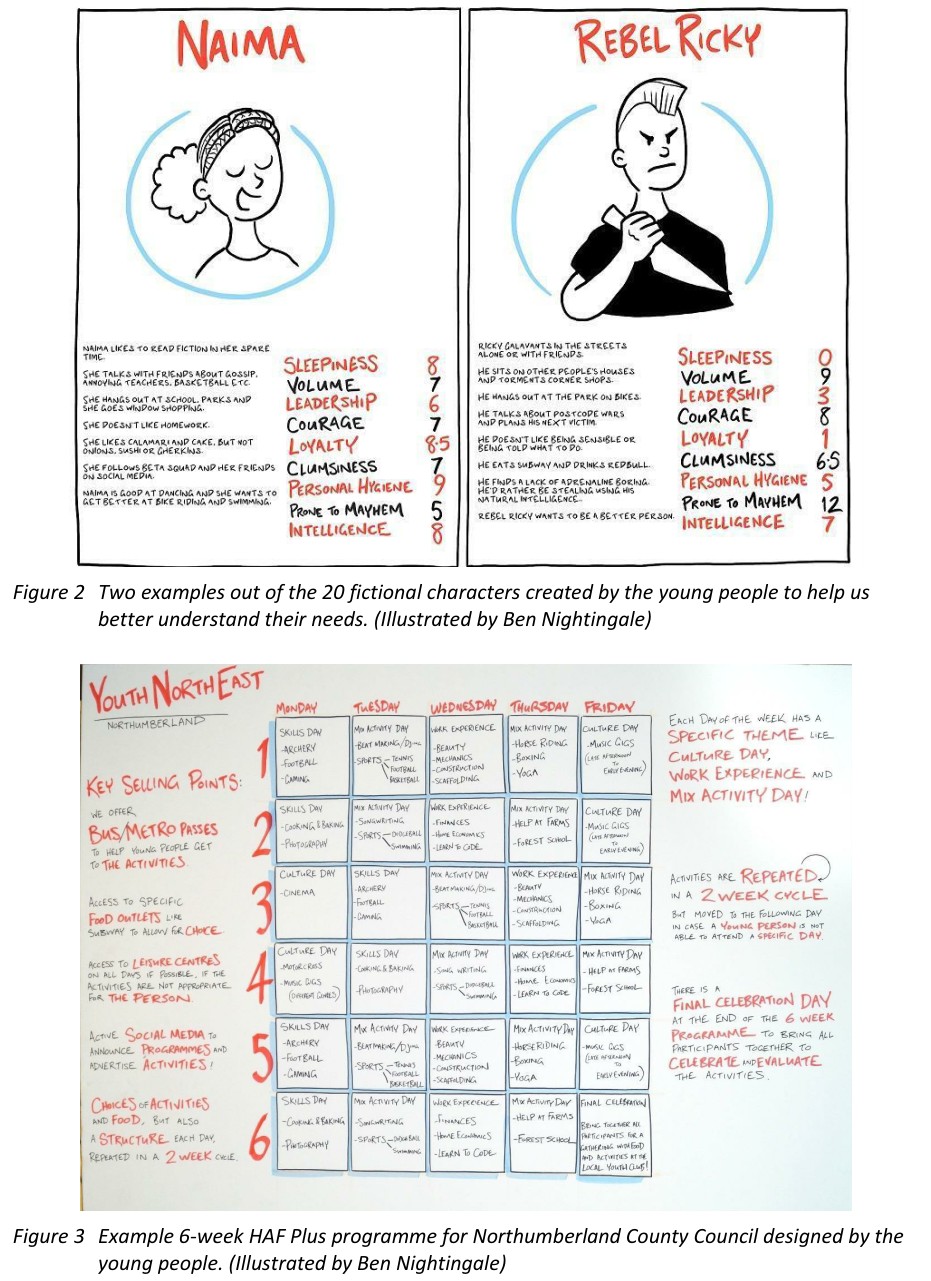

그림 1 지역 디자인 워크숍 1일 차 시각화.

1일 차의 목적은 청년들의 일상 루틴, 선호와 비선호, 활동 및 음식 기호에 대해 더 깊이 이해하는 것이었다. 청년들은 자신 또는 아는 사람을 대표하는 캐릭터 카드(Character Cards)를 만들고, HAF 프로그램에 적합한 활동과 음식을 제안하며, 자신들의 요구에 부합하는 여름방학 6주간의 HAF 프로그램을 설계하는 과제를 수행하였다.

(일러스트: 벤 나이팅게일 Ben Nightingale)

2.3 결과

워크숍의 즉각적인 결과는 다양한 방식으로 HAF 제공 방식의 변화로 이어졌다.

게이츠헤드 시의회(Gateshead Council)는 2023년 여름에 40명의 청년을 대상으로 HAF Plus 프로그램을 성공적으로 시범 운영하였으며, 80% 이상의 참여율과 95%의 만족도를 달성하였다.

노섬벌랜드 카운티 카운슬(Northumberland County Council)과 실행 파트너인 리딩링크(Leading Link)는 여름과 겨울 캠프를 운영하며 총 473명의 청년이 참여하였고, 청년들이 제안한 새로운 활동과 음식 옵션을 도입하였다(Salvatelli, 2023).

버밍엄 시의회(Birmingham City Council)는 청년들이 강조한 고용가능성(employability) 요구에 대응하여 HAF Plus 대학(HAF Plus University)을 설립하였다.

국가 수준에서는, 2023년 초에 HAF 정책 가이드라인이 개정되어 중등학교 연령대 청소년의 참여를 유도하는 지침이 포함되었다. 청년들이 제기한 이슈는 새로운 지침에 반영되었으며, 특히 음식 및 활동 제공 방식에 있어 다양한 모델을 유연하게 고려해야 한다는 점에 중점을 두고 있다. 새로운 지침은 또한 HAF 제공자들이 장소 선택, 교통비, 고학년 아동 대상 포커스 그룹 운영 등을 고려해 청소년의 요구를 더 잘 이해하도록 권고하고 있다¹.

3. 미래 정책결정을 위한 인프라스트럭처링으로서의 디자인

앞서 HAF Plus 프로그램의 배경과 맥락을 설명한 데 이어, 본 절에서는 정책에 영향을 미치기 위한 공공서비스디자인의 경로로서 작동하기 위해 요구되는 조건, 실천, 고려사항에 주목한다. 이를 위해 우리는 정보시스템, 과학기술학(Science and Technology Studies, STS), 참여디자인(Participatory Design) 분야의 이론을 도입하여, 정책을 디자인할 때 고려해야 할 점들을 탐색한다.

이후부터는 디자인 연구자인 제1저자와 제2저자의 성찰을 공유하며, 본문에 사용되는 ‘우리(we)’와 ‘우리의(us)’는 이들의 집합적 목소리를 의미한다.

3.1 인프라스트럭처링으로서의 디자인

Star와 Ruhleder(1996)는 “인프라스트럭처란 사람들이 실제 행위 속에서 만나게 되는 것이며, 활동과 구조에 연결되어 있다”(p.112)라고 정의한다. 여기서 인프라스트럭처는 조직이나 시스템이 원활하게 작동하도록 돕는 가시적인 요소(사람, 건물, 프로세스)와 비가시적인 요소(규칙, 프로토콜, 데이터베이스, 기술) 모두를 포괄한다.

이 개념을 공동디자인 실천에 적용할 경우, 인프라스트럭처는 무엇이 의도적으로 디자인되었는가 혹은 그렇지 않은가를 조명하며, 모든 인프라스트럭처는 다른 인프라스트럭처나 사회적 배치에 내재되어 있고, 서로 연결되며 인프라스트럭처로 작동하게 된다는 점을 강조한다.

이러한 개념을 확장한 인프라스트럭처링(infrastructuring)은 Star와 Ruhleder의 정의를 바탕으로, 효과적인 인프라를 개발하는 전략, 프로세스, 실천을 장기적인 관점에서 다룬다(Karasti, 2014). 인프라스트럭처링은 공동디자인적인 접근(co-designerly approach)으로, 새로운 실천이 출현할 수 있도록 다양한 행위자와 관점을 장기적이고 열린 방식으로 정렬해가는 과정을 의미한다. 즉, 디자인(프로젝트)이 완료된 이후를 위한 디자인을 뜻한다.

우리의 장기적 목표는 청년 중심 접근을 통해 참여와 개입을 증가시켰다는 근거를 바탕으로, 현재의 국가 HAF 정책 가이드라인을 개선하고 옹호하는 것이었다. 따라서 공동디자인 워크숍 이후, 다양한 지방정부 및 HAF 제공자들이 공동디자인 아이디어를 실제로 실행하도록 하는 것이 핵심 과제였다.

Malpass와 Salinas(2020)는 공공서비스디자인 연구 프로젝트에서 나타나는 인프라스트럭처링의 세 가지 유형을 다음과 같이 정리하였다(p.22):

관계적 인프라스트럭처링(Relational infrastructuring) – 프로젝트 내 다양한 행위자들 간의 신뢰와 가치를 형성하기 위한 활동

운영적 인프라스트럭처링(Operational infrastructuring) – 참여를 통해 지식과 자원이 형성되고, 역량이 개발되는 과정

전략적 인프라스트럭처링(Strategic infrastructuring) – 제도 간 경계를 허물고, 의제를 정렬하며, 디자인 과정에서의 상호작용을 바탕으로 미래 혁신의 공간을 창출하는 참여 실천

우리는 본 디자인 작업에서 인프라스트럭처링의 세 가지 유형이 모두 나타났음을 확인하였다.

관계적 인프라스트럭처링(relational infrastructuring)은 공동디자인 과정에서 청년, 지방정부(LA), HAF 제공자 간에 공유된 신뢰와 가치를 형성하는 데 중요하였다.

또한 우리는 청년, 성인, 디자인팀 간의 상호학습(mutual learning)을 통해 역량을 구축하는 운영적 인프라스트럭처링(operational infrastructuring)에도 집중하였다(Agger Eriksen et al., 2020).

동시에, 우리는 청년의 목소리를 HAF Plus 신규 서비스 제공 방식에 반영하기 위해 참여의 새로운 실천을 도입하려는 시도를 통해 전략적 인프라스트럭처링(strategic infrastructuring)도 수행하였다.

인프라스트럭처링 관점에서 본 작업을 사고함으로써, 우리는 디자인의 사회-물질적(socio-material) 측면에 주목하게 되었으며, 이를 통해 이슈와 공중(publics)이 어떻게 형성되는지를 더 잘 이해할 수 있었다.

여기서 공중(publics)이란 특정한 공통의 관심을 매개로 형성되는, 맥락적이며 다수적이고 역동적인 사람들의 구성체를 의미한다(Le Dantec & Di Salvo, 2013).

우리는 청년, 지방정부, HAF 제공자 등 서로 다른 집단을 한자리에 모아, 이슈에 대한 공통된 이해를 형성하고 지역의 HAF 요구에 대한 공동디자인 응답을 도출하려 하였다.

이슈와 공중의 형성에 집중함으로써 우리는 디자인사고의 문제 해결 중심 논리(problem-solving logic)를 넘어설 수 있었으며(Kimbell, 2011), 동시에 프로젝트 종료 이후를 대비하여 기존의 사람, 자원, 도구와 새 지식, 기술, 재료를 통합하기 위한 장기적 요구를 예측할 수 있었다(Björgvinsson et al., 2012).

특히 시간성(temporal aspect)은, 서비스 개선이 장기적으로 정책 변화로 이어질 수 있는 방식을 사유하는 데 중요한 요소였다.

3.2 정책 공간에의 초대

우리는 이 프로젝트에 대해 제3저자 그레타(Greta)로부터 협업 제안을 받았다. 그녀는 식량 불안정과 방학 중 음식·활동 프로그램 분야에서 인정받는 전문가이자 영향력 있는 목소리를 가진 인물이다.

그녀는 이미 과거 지방정부, HAF 제공자, 교육부(Department for Education)와의 협업을 통해 오랜 시간에 걸쳐 발전시켜온 관계적 네트워크(relational network)의 일원이었다.

그레타로부터 신뢰받는 네트워크에 초대되었다는 것은, 우리가 디자인을 시작하기 전에 이미 신뢰를 부여받고 참여 권한을 획득한 것을 의미하였다(Warwick, 2017). 이 신뢰 덕분에 디자인 연구자들은 ‘신뢰할 수 있는 존재(credible)’로 인식될 수 있었다.

이는 중요한 점이었다. 우리는 디자인 워크숍을 통해 지방정부, HAF 제공자, 정책결정자들을 처음으로 만나게 되었으며, 그들 중 다수는 디자인 과정이 어떻게 작동하는지 잘 알지 못하는 상황이었다.

그 결과, 생산적인 파트너십을 구축하기 위한 초기 작업(Le Dantec & Fox, 2015)은 그레타가 구축한 신뢰 덕분에 생략될 수 있었다. 이는 Mortati(2019, p.786)가 정책 형성의 맥락에서 ‘강한 디자인 공간(strong design space)’이라 부른 개념과도 연결된다. 즉, 제도적 인식과 이해관계자의 참여가 보장된 공간은 디자인 연구자가 인프라스트럭처링 작업을 시작하기에 최적의 조건을 제공한다.

3.3 HAF 정책 환경 이해하기

Star & Ruhleder(1996, p.113)는 인프라스트럭처를 기존 기반(installed base) 위에 구축되며, 이는 다른 구조물, 사회적 배치, 기술 안에 깊숙이 침투되어 있다고 설명한다.

Star(1999, p.381)는 “인프라스트럭처는 무(無)에서 생겨나는 것이 아니라, 기존 기반의 관성(inertia)과 씨름하며, 그 기반으로부터 강점과 한계를 모두 계승한다”고 말한다.

우리는 이미 존재하는 사회-물질적 네트워크와 얽힘으로 구성된 HAF 정책 환경에 초대됨으로써, 사전에 구축된 기반(installed base)과 함께 작업하게 되었다.

HAF 네트워크에서의 기존 기반에는 다음과 같은 요소들이 포함되어 있었다:

지방정부(LA), HAF 제공자, 교육부(자금 지원 주체) 간의 기존 관계

HAF 프로그램을 실행하기 위한 인적·재정적 자원

학교급식기준(school food standards) 등 외부 기준

각 지방정부에서의 기존 전달 메커니즘과 절차 등

이러한 요소들은 정책적 관점에서 특히 중요하였다. 우리는 이를 통해 다음과 같은 점을 파악할 수 있었다:

국가 정책이 공공서비스의 하위 실행 방식에 어떤 영향을 미치는지

현재의 지침을 기반으로 기존 서비스를 어떻게 개선할 수 있는지

서비스 혁신이 어떻게 상위 정책 수준에서 변화를 유도할 수 있는지

우리가 설치 기반(installed base)에 대해 부분적으로만 이해한 상태에서 정책을 위한 디자인을 수행한 것은 어려운 일이었다.

우리가 직면한 과제는, 영국 내 아동 식량 불안정이라는 보다 넓은 문제, 관련된 다양한 이해관계자들의 역할, 실천, 이해관계, 관계망, 의제뿐 아니라, HAF 정책이 지역에서 어떻게 실행되고 있는지에 대한 ‘충분히 괜찮은 이해(good enough understanding)’를 단기간 내에 형성하는 것이었다.

이를 위해 우리는 배경 자료를 읽고, 그레타와 지속적인 대화를 통해 막대한 양의 정보를 신속하게 수집하고 통합(synthesis)해야 했다.

또한 이러한 학습이 프로젝트 전반에 걸쳐 지속적으로 반영되고 재고되어야 하는 과정임을 인식하는 것도 중요했다.

따라서 워크숍 후 진행된 팀 차원의 디브리핑 세션(debriefing sessions)과 비공식적인 성찰 대화(reflective conversations)는 매우 중요한 역할을 하였다.

이러한 대화를 통해 우리는 프로젝트 내에서 존재하는 인프라스트럭처와 설치 기반에 대한 이해를 점검하고, 지역 및 국가 차원의 요구에 부합하는 결과를 달성하기 위해 무엇을 더 해야 할지를 모색할 수 있었다.

3.4 서비스 개선을 통한 정책 옹호 기획

이 프로젝트는 단기적으로는 4개 지방정부에서 개선된 HAF 프로그램의 실행을 지원하는 데 목적이 있었지만, 장기적인 목표는 중등학교 연령대를 위한 HAF 가이드라인 및 재정 지원의 개선을 옹호하는 것이었다. 그러나 프로젝트 팀은 지역 차원에서의 긍정적인 결과에 대한 증거 없이 추가 예산을 요구하거나 국가 정책의 변경을 주장하는 것은 받아들여지지 않을 것임을 인식하고 있었다.

따라서, 각 지방정부에 실질적인 결과를 제공하면서 동시에 이러한 결과들을 어떻게 활용해 장기적으로 국가 정책에 영향을 줄 수 있을지에 대한 전략을 함께 고려한 균형 있는 개입 설계가 필요하였다.

우리는 이 문제를 ‘디자인 객체(object of design)’와 ‘창의적 타협의 장(arena of creative compromise)’이라는 개념을 통해 사고하였다(Spencer & Bailey, 2020).

디자인 객체는 보다 넓은 관심사와 관련된 공동디자인을 위한 공유된 프레임과 초점을 의미한다(Latour & Weibel, 2005).

창의적 타협의 장은 디자인 제안과 기존 기반(installed base)의 상호작용 속에서 드러나는 갈등과 조율을 통해 다양한 주체들 사이에 형성되는 개념적 공간이다.

이러한 개념들은 Ehn(2008)의 ‘디자인 씽스(Design Things)’ 개념에 기반을 두고 있다. 디자인 씽스는 공통된 관심사를 중심으로 사람들과 물질이 함께 얽혀 있는 역동적인 사회-물질적 환경으로, 참여자들이 관심 대상을 객체로서 다룰 수 있도록 한다. 우리는 이 공통된 관심 대상을 의도적으로 ‘디자인 객체’로 설정함으로써, 우리가 무엇을 디자인하고자 하는지를 보다 명확히 정의하고자 하였다.

Ehn은 또한 디자인 씽스와 관련된 두 가지 개념을 추가로 제시한다:

디자인 게임(design-games): 참여자들이 디자인 객체에 관여하기 위해 수행하는 조정과 노력

디자인 객체의 대표자(representatives of the object of design): 디자인 게임을 통해 생성된, 실체적으로 경험 가능한 형태(예: 스케치, 모델, 프로토타입 등)

우리는 대안적인 HAF 프로그램을 구현하는 데 따르는 어려움과 기회를 담아내는 창의적 타협의 장을 설정함으로써, 기존 기반의 경계를 확장하고 현재의 기반이 필요한 변화를 수용할 수 있는지 검토하는 기회를 가질 수 있었다.

지역 및 국가 워크숍은 ‘디자인 씽스’였으며, 이는 11~16세 청소년을 위한 HAF 제공 방식 개선이라는 과제에 대해 청년과 성인을 참여시키는 사회-물질적 환경이었다.

우리는 청년의 요구에 부합하는 지역 맞춤형 HAF Plus 프로그램을 제안하는 것을 목표로 삼았고, 이것이 우리의 초기 디자인 객체(object of design)가 되었다.

디자인 게임을 통해 생성된 디자인 객체의 대표자들은 다양한 형태로 구현되었다.

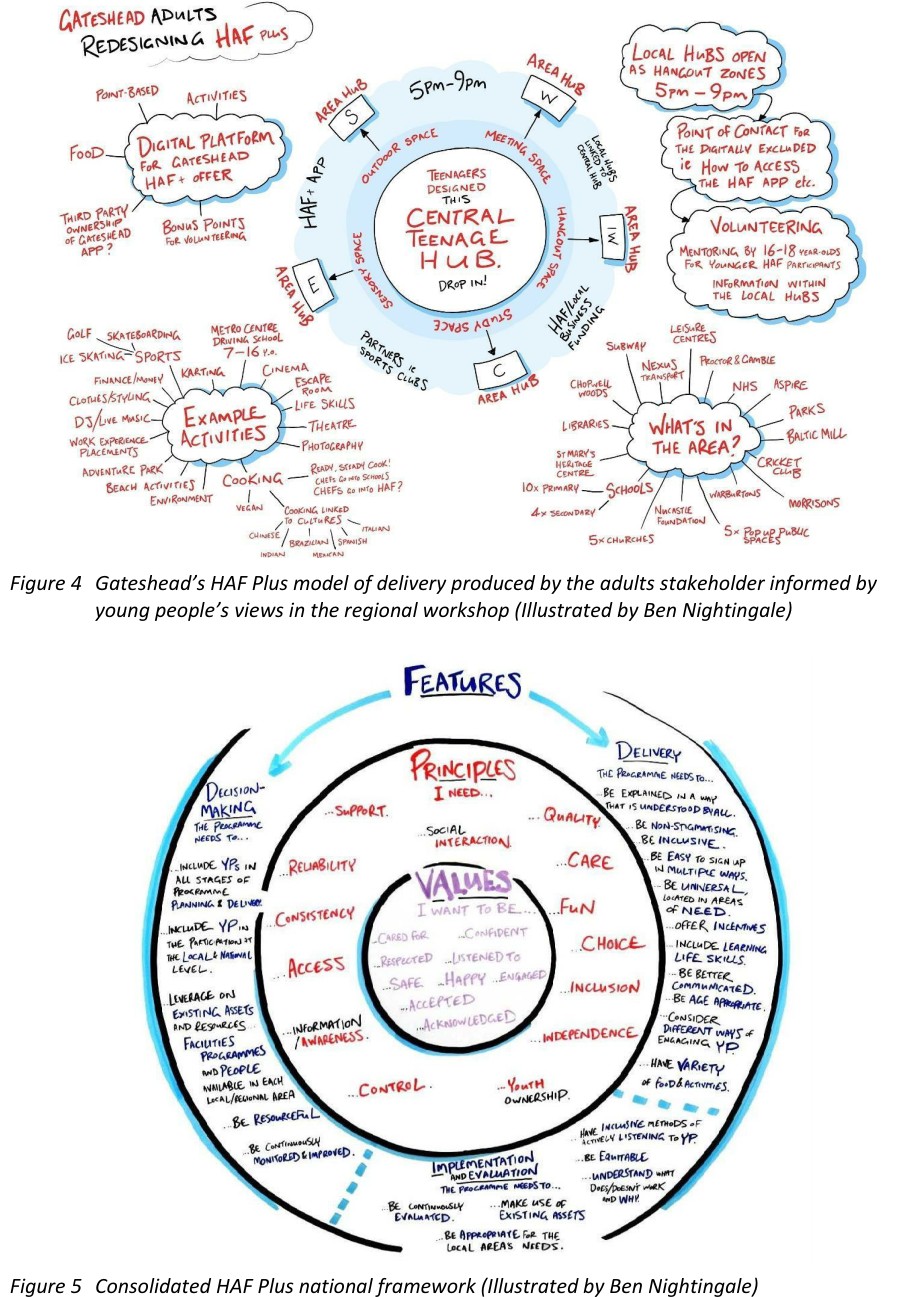

우리의 경우, 20개 이상의 가상의 청년 캐릭터들, 청년들이 머무를 수 있는 다양한 공간의 예시, 여름방학용 HAF Plus 프로그램의 다양한 모델들(도표 2~4 참조)이 이에 해당한다.

우리는 서로 다른 수준의 충실도(fidelity), 시간과 공간(time-space), 관심사에 따라 각기 다른 디자인 객체를 중심으로 활동을 구성하였다(표 1 참조).

이러한 방법들은 다양한 청년들의 요구를 더 잘 이해하고, 청년들이 HAF가 어떻게 다르게 제공될 수 있는지를 공동탐색(co-creative exploration)하도록 유도하기 위해 선택되었다.

이 대표자들은 런던에서 열린 최종 2일간의 국가 워크숍에서 활용되었다. 이 워크숍은 지역 서비스 실행 주체들과 국가 정책결정자 간의 접점을 마련함으로써, HAF 정책에서 11~16세 청소년을 위한 보다 심도 있는 접근법을 옹호하는 방향으로 기획되었다.

4개 지역에서 온 청년과 성인 이해관계자들이 자신들이 디자인한 지역 HAF Plus 프로그램을 공유하며 상호 학습을 경험하였다.

이러한 대표자들, 특히 다양한 제공 방식 모델들은 우리의 두 번째 디자인 객체, 즉 HAF Plus 국가 프레임워크(도표 5 참조)의 개발을 가능하게 했다.

이 프레임워크는 청소년 중심 HAF 정책이 지녀야 할 가치, 원칙, 구성 요소를 통합하였다.

HAF Plus 국가 프레임워크는 우리가 현재의 HAF 정책에 대한 변화와 추가 재정 지원을 옹호하기 위해 논의를 유도하는 지점으로 기능하였다.

표 1. 워크숍에서 수행된 활동과 산출물

| 디자인 씽스 (환경) | 디자인 객체 (중점) | 디자인 게임 (수행된 활동) | 디자인 객체의 대표자 (산출물) |

| 지역 워크숍 | 지역 HAF Plus 프로그램 | 청년- 캐릭터 만들기- 하루 일과 구성하기- 친구들과 어디서 노는지 알려주기- 이상적인 여름방학 만들기- HAF Plus 홍보 방법 설계하기성인- 타인의 입장에서 보기- 자원 매핑하기- 새로운 HAF Plus 설계하기 | - 캐릭터 카드- 선호와 비선호- ‘놀 수 있는’ 공간들- 6주간의 HAF Plus 활동 프로그램- 참여 유도 아이디어- HAF Plus 제공 방식 모델 |

| 국가 워크숍 | HAF Plus 국가 프레임워크 | - HAF Plus 프로그램 공유 및 개선- 새 프로그램을 어떻게 실행할 수 있을까? | - HAF Plus 프레임워크- 지역 기반 제공 방식 모델 |

Design Things와 디자인 객체(object of design)의 관점을 통해 사고한 것은, 서비스디자인 실천이 어떻게 정책에 정보를 제공할 수 있는지를 고려하는 데 도움이 되었다.

시간 범위(time span)와 경계 수준(boundedness)이 서로 다른 다양한 유형의 디자인 객체들(지역 HAF Plus 실행 모델 – 도표 4, 국가 HAF Plus 프레임워크 – 도표 5)을 다루면서, 우리는 국가 정책 실행에 있어 지역 기반 접근 방식들의 차이를 더 의도적으로 포착하고 표현할 수 있었다.

우리의 목표는, 이 두 디자인 객체의 대표자들이 어떻게 현재의 HAF 제공 방식(및 여전히 부족한 점들)을 재구성(reframe)하는 데 기여할 수 있을지를 고민하는 것이었다. 이는 HAF를 지원하는 교육부(DfE)와의 지속적인 협상 및 정책 옹호 작업의 일부이기도 하다.

HAF Plus 제안은 기존 HAF 제공 방식과는 명확히 구분되는 특성을 지닌다. 제안된 아이디어를 실행하려면, 기존과는 다른 제공 방식, 기존 서비스를 확장할 새로운 파트너십, 다양한 지역에서의 음식 제공 방식에 대한 더 큰 유연성이 요구된다.

이러한 차이들은 창의적 타협의 장(arena for creative compromise)을 규정하게 되었다.

이 장(場)에서의 지속적인 상호작용은, 현재의 설치 기반(installed base)이 이러한 새로운 작업 방식들을 수용할 수 있는지 검토하고 성찰할 기회를 제공하였다.

4. 논의 Discussion

본 HAF Plus 프로젝트에 대한 성찰은, 우리가 현재 HAF 제공 방식의 서비스 개선을 추진하면서 동시에 미래 정책결정에 영향을 미치기 위한 인프라스트럭처링을 어떻게 수행했는지를 보여준다.

이 장에서는 지방정부와 정책의 접점에서 활동하는 디자인 연구자들에게 유의미한 학습점을 제시하고, 정책에 영향을 주고자 할 때 고려해야 할 사항들을 도출한다.

4.1 정책을 위한 인프라스트럭처링은 처음부터 시작되어야 한다

우리는 정책 영향을 고려하고 기획하는 방식을 구성하는 데 있어, 인프라스트럭처링 개념을 활용한 것이 도움이 되었다.

다만, 인프라스트럭처링은 일반적으로 장기적 관여를 필요로 하는데, 우리는 제한된 시간 내에서 수행해야 했다는 도전 과제를 인식하고 있었다.

예를 들어, 덴마크의 Co-Lab에서 수행된 프로젝트는 일반적으로 3~7개월 동안 진행되며, 매달 3~6시간씩 진행되는 5~7회의 반일 워크숍으로 구성된다(Agger Eriksen et al., 2020, p.184).

런던예술대학교(University of the Arts London)의 Public Collaboration Lab은, 영국 AHRC의 지원을 받아 런던 캠든구(Camden)와 함께 18개월에 걸쳐 일련의 디자인 실험을 수행한 바 있다(Thorpe & Rhodes, 2018).

이에 비해 우리는 3개월 이내에 4개의 지역 디자인 워크숍과 1회의 국가 워크숍을 수행하였다.

각 지역당 준비 및 실행을 포함해 약 60시간 정도를 투입하였으며, 이 모든 활동은 2일 집중 워크숍 형태로 압축적으로 진행되었다.

이로 인해 우리는 디자인 관점에서 참여자와의 관계를 형성하고, 기존 설치 기반(installed base)을 이해하며, 신뢰를 구축할 수 있는 시간이 제한적이었다.

따라서 우리는 ‘프로젝트 기간’ 내에 실현 가능한 목표와 디자인 이후 장기적 인프라 시간(infrastructure time) 동안 가능할 목표를 명확히 구분해야 했다(Karasti et al., 2010).

즉, 우리는 각 지방정부가 실질적으로 활용할 수 있는 구체적 권고사항 제공과, 교육부(DfE)와의 미래 논의를 위한 개방형 활동 구조를 갖춘 국가 단위 스프린트 사이에서 균형을 잡아야 했다.

이 작업을 돌아보며, 우리는 짧은 시간 내에서도 공동디자인이 인프라스트럭처링에 실질적으로 기여할 수 있으며, Latour(2008, p.12)가 말한 “우리의 물질적 삶의 실천적 세부를 수정할 때마다 얽히게 되는 어려움들”을 예견하고 시각화하는 데 도움이 될 수 있다는 점을 확인하였다.

4.2 디자인 객체를 통해 HAF 정책 환경을 학습하기

그레타(Greta)가 이미 정책 공간에서 활동하고 있었기에, 이번 프로젝트는 처음부터 정책에 초점을 두고 있었다.

서비스 개선을 넘어서 정책을 디자인하는 초대로서의 프로젝트로 정의할 수 있었던 것도 이러한 배경 덕분이었다.

이러한 구분은 매우 중요하다. 왜냐하면 이는 공동디자인에 접근하는 방식과, 서비스 개선 목표와 정책 디자인 목표를 동시에 달성하기 위해 요구되는 결과물의 성격을 크게 달라지게 만들기 때문이다.

‘디자인 객체(object of design)’ 개념을 통해 우리가 디자인하고자 한 것이 무엇인지를 사고함으로써, 우리는 설치 기반(installed base)을 구성하는 사회-물질적 얽힘(socio-material entanglements)을 선명하게 드러낼 수 있었다.

디자인 객체의 대표자들(예: 6주 프로그램, 청년 공간, 참여 방식 등)은 그간 가려져 있던 설치 기반을 드러내는 수단이 되었으며, 현 상태의 기반이 새로운 방식의 실천을 수용할 수 있을지 여부를 실험하는 장치가 되었다.

예를 들어, 게이츠헤드(Gateshead)의 HAF 네트워크가, 청년들이 제안한 것처럼 다중 활동 센터를 운영하고, 분산형 음식 제공 모델을 실제로 실행할 수 있을까?

또한, 교통비 같은 접근 장벽을 해결하면서, 청년들에게 다양한 활동 선택의 자유를 제공할 수 있을까?

이러한 질문들은, 디자인이 어떻게 기존의 관계, 자원, 기술을 재구성하거나 새로운 것들을 창출하여, 이러한 새로운 방식의 실천을 가능하게 할 수 있을지에 대한 사유를 촉진한다.

우리는 디자인 게임과 디자인 객체의 대표자들을 활용하여, HAF 정책의 국가 및 지역 수준에서의 한계와 가능성을 탐색하였으며, 현재 조직적·운영적 제약 안에서 무엇이 가능한지 그 경계를 실험하였다.

Star & Ruhleder(1996, p.113)에 따르면, 인프라스트럭처는 항상 다른 구조, 사회적 배치, 기술 속에 내장되어 있고(sunk into and inside of), 그 위에 축적된다.

따라서 우리는 디자인 객체를 기존 기반을 탐침하는 프로브(probe)로 활용할 수 있다.

이러한 기존 인프라와 새로운 시도 사이의 상호작용은, 예상치 못한 결과를 드러내는 동시에, 설치 기반을 재구성하기 위해 요구되는 창의적 타협 지점을 명확하게 드러내는 데 기여할 수 있다.

4.3 청년, 지방정부, 정책결정자에게 ‘가치’를 입증하기

우리는 청년, 지방정부, HAF 제공자, 정책결정자 등 다양한 참여자에게 참여 과정에서의 ‘가치’를 명확히 입증하고자 의식적으로 노력하였다.

Agid와 Chin(2019, p.86)은 협업 디자인 리서치에서의 가치는 “그것이 어떻게 ‘만드는 힘’을 생성하는가—예컨대 권력, 대안적 제도, 기존 자본주의·백인우월주의·이성애 가부장적 세계 질서를 뒤흔드는 존재 방식—를 통해 현장에서 실제로 도움이 되는 방식으로 작동하는가에 따라 이해되어야 한다”고 주장한다.

그들은 공동디자인의 가치란 관계성, 협상, 상황별 요구의 발생성 속에서 이해되어야 한다고 강조한다.

실제로 서로 다른 참여자들은 각자 서로 다른 결과물에 가치를 부여하였다.

예를 들어, 영국 북동부의 청년들은 런던으로 이동하여 전국 단위 청중에게 아이디어를 발표하고, 자신의 의견이 실제로 어떻게 반영되고 행동으로 이어졌는지를 확인한 경험 자체에 높은 가치를 두었다(일부 청년은 런던 방문이 처음이었다).

지방정부와 HAF 제공자들은 청년의 목소리와 대표성을 정책 개선에 반영할 수 있었다는 점에서 공동디자인 접근이 매우 효과적이었다고 평가하였다.

워크숍을 통해 도출된 아이디어들은 실제 성공적인 시범사업으로 이어졌고, 이는 정책결정자들에게도 해당 접근의 유효성을 입증하는 사례가 되었다.

그 결과, HAF 정책 내 중등학교 연령 대상 지침이 새롭게 추가되었다.

4.4 디자인 역량의 인프라스트럭처링

동시에, 장기적인 인프라스트럭처링의 목표는 지방정부 내부에 디자인 역량을 구축하는 것이었다.

이 역량은 워크숍에서 도출된 아이디어들을 기반으로 실제 실험하고 시범 적용해보는 능력을 의미한다.

예를 들어, 게이츠헤드(Gateshead)의 HAF 팀은 프로젝트 팀의 추가 지원 없이 2023년 여름 HAF Plus 프로그램을 자체적으로 시범 운영하였다.

기존의 정형화된 서비스 제공 방식을 벗어나, 청년들에게는 문화·신체 활동 장소를 스스로 선택할 수 있는 자율성이 주어졌고, 무료 교통수단이 이를 뒷받침하였다.

청년들이 제안한 디자인에 가까운 방식으로 프로그램을 실행하기 위해, 지방정부 내 팀은 기존 HAF 제공자들과의 새로운 관계를 재조정하고, 제공자와 활동 네트워크를 확대해야 했다.

이 시범 운영의 성공은 게이츠헤드 팀이 스스로 실천할 수 있는 자신감과 역량을 보유하고 있었음을 보여주며(Agid & Chin, 2019),

이는 “디자인 이후를 위한 디자인”(design for use after design)의 실제 사례로 해석될 수 있다(Bjögvinsson, Ehn, & Hillgren, 2012).

4.5 변화의 ‘느낌’과 실제 변화 사이

우리의 인프라스트럭처링 작업은 단지 변화의 ‘느낌’만 제공하는 것(Julier & Kimbell, 2019)으로 그쳐서는 안 되었으며, 참여자들이 실제로 경험하는 변화를 만들어내는 것이 중요하였다.

우리는 다양한 개입 과정에서 청년들에게 자신들의 아이디어가 지역 HAF Plus 제공방식 개발에 어떻게 활용될 것인지를 정직하게 설명하였다.

청년들이 국가 워크숍(national sprint)에 참여하면서, 그들의 아이디어가 정책결정자들에게 어떻게 전달되고 수용되는지를 직접 경험할 수 있었다.

게이츠헤드에서 초기 스프린트에 참여했던 청년들은, HAF Plus 시범 프로그램의 시작과 평가 단계에도 다시 초대되어 참여하였다.

그럼에도 불구하고, 공동디자인이 제한된 형태로 수행될 경우, 정책이나 프로그램에서 직접적인 변화를 명확히 지목하는 것은 항상 쉬운 일은 아니다.

정책에 영향을 주기 위한 작업은 시간이 걸리는 경우가 많고, 실제 변화는 원래 아이디어와 전혀 닮지 않은 형태로 구현되는 경우도 많다.

게이츠헤드 사례는 단기적이고 직접적인 변화가 참여자에게 체감될 수 있는 사례이지만, 이는 각 지방정부가 얼마나 준비가 되어 있었는가에 크게 좌우된다.

따라서 디자인 연구자로서, 우리는 서비스디자인 단계에서 실제 어떤 정책 변화를 목표로 삼을 수 있는지에 대해 신중할 필요가 있다.

결국, 설치 기반(installed base)이 지속적으로 디자인을 실행해나갈 수 있는 역량을 강화하는 것이야말로, 미래 정책결정에 있어 핵심적인 요소이다.

5. 결론

정책에 영향을 주는 디자인은 서비스 개입(service interventions)을 위한 디자인에서 비롯될 수 있다.

우리는 서비스 개선이라는 기회를 현재 HAF 정책 변화에 대한 근거를 제시하고 옹호하기 위한 전략적 수단으로 활용하였다.

우리는 HAF 프로젝트에서 실행된 디자인 실천이 정책을 위한 디자인(design for policy)의 한 사례라고 주장한다.

우리는 이 실천 형태를 의도적으로 정책을 위한 디자인(designing for policy)이라 명명하였다. 이는 단지 용어의 차이를 넘어, 정책 영역에서의 디자인 실천을 확장된 시야로 사고하려는 신호이기도 하다.

이러한 맥락에서, 우리는 중앙정부의 정책결정자들과 함께 정책을 디자인한 것이 아니라, 지방 수준에서 HAF 제공 방식을 개선하는 디자인을 통해 국가 정책에 영향을 주는 경로를 설계한 것이다.

프로젝트의 초반부터 이를 정책을 위한 디자인으로 정의한 것은, 이후의 고려사항과 실천 방식에 중대한 변화를 가져왔다.

인프라스트럭처링 접근을 채택함으로써, 두 명의 디자인 연구자는 시간과 접근성의 한계를 인식하면서도, 정책결정 실천에 관여할 수 있었다.

디자인 객체(objects of design)는 우리가 설치 기반(HAF 국가 정책 및 지역 네트워크)을 학습하고 탐색하며,

복잡하게 얽힌 사회-물질적 구조들을 민감하게 다룰 수 있는 역량을 키우는 데 중요한 도구가 되었다.

참여자에게 즉각적인 가치를 제공하는 디자인(그 가치 기준은 참여자가 정함)과,

디자인 객체의 대표자들(예: 지역 HAF Plus 프로그램)을 정교화하며 실천을 장기적으로 변화시킬 수 있도록 지원하는 디자인은,

향후 설치 기반을 재구성할 수 있는 가능성을 만들어낸다.

이는 정책이 지역 및 국가 수준에서 어떻게 구현되는지를 설명하는 데 필요한 증거를 제공하고,

장기적인 정책 성과를 지원하는 데 기여할 수 있다.

정책을 위한 디자인 접근은, 기존에 구축된 관계와 정책결정자에 대한 접근성, 그리고 정책 개발을 위한 최적의 조건을 갖춘 ‘강한 디자인 공간(strong design space)’(Mortati, 2019) 없이는 불가능하다.

디자인을 인프라스트럭처링으로 개념화하는 접근은,

우리가 공공서비스를 디자인하면서 정책에 어떤 영향을 줄 수 있는지를 고민할 수 있게 해주었다.

이 개념은 우리의 시야를 좁히는 것이 아니라, 오히려 넓혀주었고,

디자인에 착수하기 전에 이미 존재하는 조건, 네트워크, 관계들에 대한 민감도를 제고해주었다.

우리는 여전히 배워나가고 있으며, 설치 기반 안에 이미 존재하는 것들에 대한 인식을 잃지 않으려 노력하고 있다.

그리고 이 복잡하고 도전적인 정책 공간 속을 가장자리에서 조심스럽게 탐색해 나가고 있다.

감사의 말

본 프로젝트에 함께해준 파트너 및 후원 기관에 감사를 전한다:

게이츠헤드 시의회(Gateshead Council), 리딩링크(Leading Link), 스트리트게임즈(Street Games), 피딩 브리튼(Feeding Britain), 런던 시장 기금(Mayor’s Fund for London).

국가 스프린트에서 우리를 지지해준 분들:

보이콧 여사(Baroness Boycott), NutriTroops 대표 피터 바카레(Peter Bakare), League Leaders 대표 폴 젠킨스(Paul Jenkins), Co-Ordinate Sport 대표 제임스 무어(James Moore), Bite Back 2030 캠페이너 프레이즈 올라로(Praise Oluro).

또한, 본 프로젝트에 참여한 모든 이해관계자의 전문성과 기여에 깊이 감사드리며, 무엇보다도 이 프로젝트에 참여한 모든 청년들의 지식, 전문성, 의견에 깊이 감사드린다.

참고문헌(생략)

'서비스디자인 > 정책디자인' 카테고리의 다른 글

| (영상) 정책에서의 디자인 – 루시 킴벨. 2024 (0) | 2025.06.29 |

|---|---|

| (영상) 2040년의 디자인 - 루시 킴벨 등. 센트럴 세인트 마틴스 패널 토론. 2024.10. (0) | 2025.06.29 |

| (논문) 공공정책을 위한 디자인: 불확실성과 혼종성을 수용하며 미래 연구를 조망하기 - 루시 킴벨 등. DRS2022 (0) | 2025.06.29 |

| (논문) 공공 부문에서의 정책랩의 과제: 더 유연한 조직을 위한 디자인의 가치 - Tamami Komatsu 등 (0) | 2025.06.28 |

| (논문) 공공부문 혁신을 위한 디자인리서치랩 육성 - Andrea Augsten (0) | 2025.06.28 |

| (논문) 정부혁신을 위한 비판적 서비스디자인 - Lara Salinas 등 (0) | 2025.06.28 |